進口車稅 🚘 如何救美國?

28.03.2025

【5分鐘閱讀】

特朗普又丟下一枚經濟炸彈!從4月2日起,所有「非美國製造」的進口車將被徵收25%關稅,日本、德國、韓國車廠全中槍。

這政策一出,全球震驚,有人說車價要暴漲、通脹要失控,甚至經濟要崩盤。但真是這樣嗎?還是我們只看到了冰山一角?這25%關稅背後,到底藏著什麼經濟金融秘密?

這項政策簡單粗暴:不在美國造的車,一律加稅,一輛20萬的進口車可能瞬間變25萬,而美國產的福特車卻穩如泰山。特朗普豪言,這能每年為美國帶來萬億美元收入,還能讓工廠回流、工人有飯吃。但問題來了:車價漲了,美國人還買得起車嗎?二手車市場已經熱得發燙,這關稅會不會讓它燒得更旺?汽車佔美國通脹指數7%,價格一動會不會把通脹大幅拉上去,今年會否降息無望?

市場一片唱衰聲,專家警告:進口車可能貴上萬美元,全球供應鏈要亂套,每天少造幾萬輛車,甚至丟掉數萬個工作崗位。加拿大、歐洲已經放話要報復,貿易戰會看來一觸即發。但特朗普卻信心滿滿,說這是美國經濟「翻身」的關鍵。他是不是真有什麼妙計?歷史上,美國汽車業曾是經濟引擎,現在他想重現當年輝煌,這個夢到底靠不靠譜?

更大的疑問是:特朗普認為關稅能帶來就業、金融穩定,甚至科技升級,這是真的嗎?工廠會不會真從墨西哥搬回美國?股市會不會在震盪後起飛?還有,他想把美國變成「超高消費磁鐵」,吸引全球企業,這種模式能走得通嗎?對比中國的「低價高銷量」,哪個才是未來的王道?

詳細分析,請繼續觀看Pro 版

【15分鐘閱讀】

特朗普宣布自4月2日起推出25%進口車關稅,全球震驚!

美國媒體,中國媒體與經濟學家紛紛唱衰:車價暴漲、通脹失控、經濟崩盤。但這真是全貌嗎?還是我們只盯著硬幣的一面?短期漲價或許刺眼,長線投資的潛力卻可能被低估。

這篇文章將拆解4月2日起的關稅新政,剖析美國汽車市場的現狀,探討對經濟金融的可能負面衝擊與特朗普振興經濟的野心——從就業、金融到科技零售的潛在紅利。最後,我們看看市場很少人討論的特朗普終極目標 - 讓美國成為「高消費磁鐵」。究竟那是什麼邏輯?與中國「低價高銷量」的模式,哪個才是長線投資者的未來?

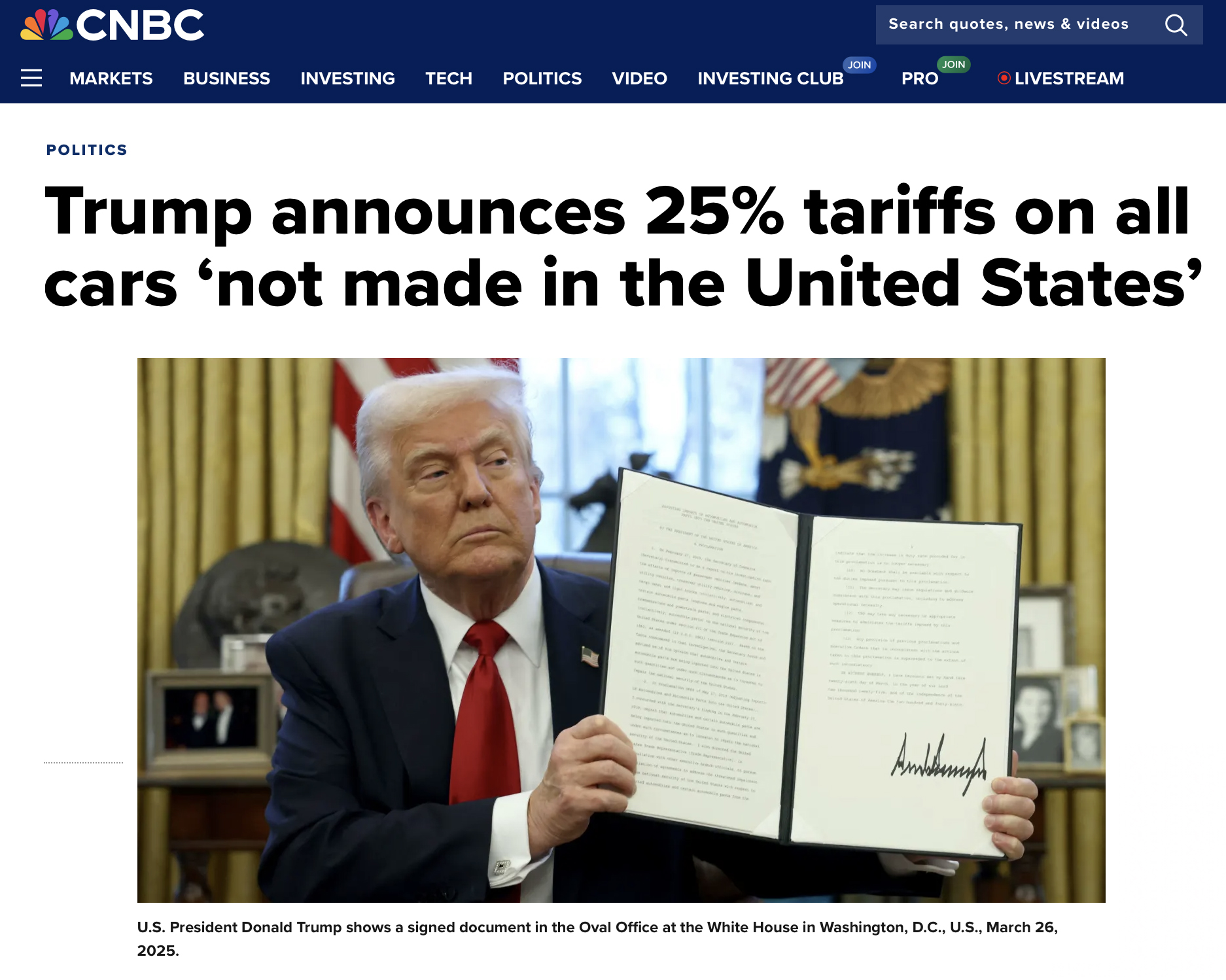

25%進口車關稅很簡單

3月26日,特朗普宣布自4月2日起,對所有「非美國製造」進口汽車徵收25%關稅,私家車、輕型貨車無一倖免,4月3日凌晨生效。零部件關稅則計劃5月前跟進。美國製造的汽車就零關稅。他豪言這將每年為美國帶來超萬億美元收入。這一招不只瞄準中國,日本、韓國、德國等汽車強國全中槍,堪稱他上任後最具爭議的經濟炸彈。

⬆️ 特朗普宣布自4月2日起推出25%進口車關稅 (來源: cnbc )

這項關稅很簡單:不在美國組裝的汽車,一律加25%稅。比如,一輛從日本進口的豐田車,原本售價20萬港元,進口後要多付5萬稅,總價變成25萬;而在美國生產的福特車,價格不變。特朗普說得直白:「在美國造車,免稅。」他還補充,若零件在美國生產但整車在國外組裝,零件免稅,但整車仍要繳稅。

美國汽車市場現況:新車冷、二手熱與通脹關係

美國汽車市場眼下的景象頗為兩極化。2023年,新車銷量1550萬輛,60%美國製造,40%靠進口。而二手車市場一直熱得發燙,2024年二手車交易量預計突破4000萬輛。疫情後新車供應斷檔、價格飆升,不少人轉投二手市場。一輛二手本田Civic,原價12萬港元,如今已喊到16萬。若新關稅再推高新車價格,二手車需求和價格只會水漲船高。

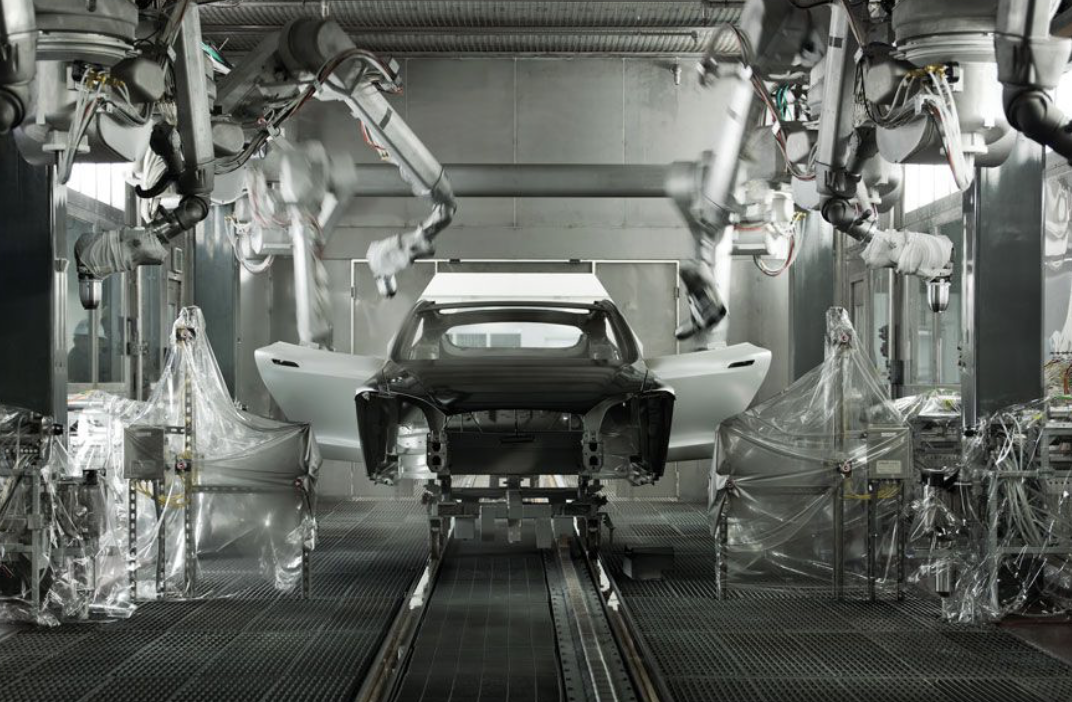

⬆️ 資料圖片

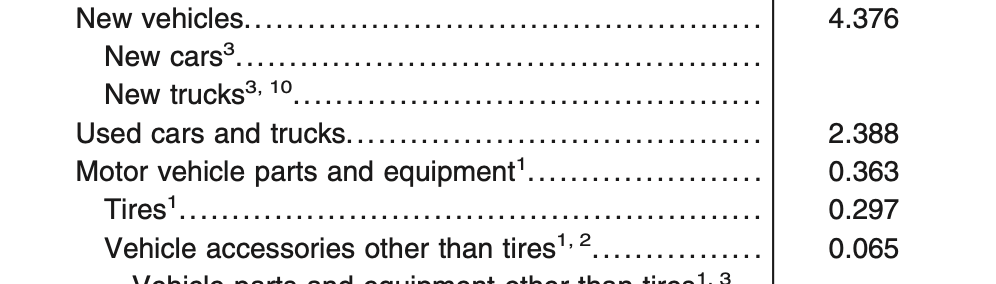

這還不只是買車貴的問題——汽車對美國人生活至關重要,在消費者價格指數(CPI)中佔比7%,其價格波動足以攪動通脹大局。疫情初期,汽車生產停滯,供應短缺,消費者需求卻暴增,尤其是二手車。供需失衡下,價格一飛沖天:2021年,二手車價格狂飆46.6%,幾乎單槍匹馬拉高通脹。當年5月CPI漲5%以上,其中三分之一增幅就是由二手車貢獻。這種誇張的影響力,凸顯汽車市場不僅是經濟晴雨表,更是通脹的隱形推手。

⬆️ 在消費者價格指數(CPI)中新車及二手車佔CPI比重分別為4.376%及2.388% (美國統計局)

市場擔心的負面影響

25%關稅公布後,市場一片譁然,許多經濟學家和行業專家認為這將對經濟產生嚴重負面影響。

首先,他們認為這項關稅將導致汽車價格大幅上漲。根據JPMorgan的分析,若製造商將全部成本轉嫁給消費者,汽車價格可能上漲近12%。具體而言,進口車價格預計將上漲5000至15000美元不等,而國產車價格也可能上漲3000至8000美元。這種價格上漲將嚴重抑制消費者的購車意願,進而影響整個汽車行業的銷售和生產。

其次,關稅將嚴重擾亂全球供應鏈。平均每輛車由20,000個零部件組成,來自50至120個不同國家。這種高度整合的供應鏈難以迅速調整,可能導致生產延遲和成本增加。Cox Automotive預計,若這些關稅生效,可能導致美國每天減少20,000輛汽車的產量,相當於總產量的30%下降。

就業市場也將受到影響。雖然美國汽車工人聯合會(UAW)支持這一政策,認為可能在幾個月內為美國各地工人階級帶來數千個高薪藍領汽車工作,但一些經濟學家預測,關稅可能導致美國就業崗位減少。根據Tax Foundation的分析,僅汽車和汽車零部件的關稅就可能導致81,000個全職工作崗位的損失。

⬆️ 美國汽車工人聯合會示威活動 (資料圖片)

最後,這項政策可能引發全球貿易關係惡化。加拿大已表示將採取報復性貿易行動,歐洲和亞洲盟國也在考慮反制措施。這種貿易緊張局勢可能擴大到其他行業,對全球經濟增長產生更廣泛的負面影響。

特朗普的如意算盤:關稅如何振興經濟?

美國汽車業曾是經濟支柱。20世紀初,亨利·福特用流水線造Model T,讓汽車變成大眾商品,創造數百萬工作崗位,帶動鋼鐵、橡膠等產業。到1950年代,底特律是「汽車之都」,每六個美國人就有一個靠汽車業吃飯,GDP有20%與汽車相關。

⬆️ 亨利·福特 Model T

但全球化後,日本、德國車廠崛起,美國汽車業受挫。1980年代,日本車靠低價和高品質搶市場,美國車廠萎縮。這段歷史說明,汽車業不只是造車,而是經濟的引擎。

特朗普一直堅信,關稅雖然短期內可能帶來一些經濟陣痛,但長遠來看能讓美國經濟「翻身」,實現真正的復甦。他的核心理念是通過提高進口商品成本,迫使企業和市場重新調整,最終讓美國本土產業受益。

就業增長:從墨西哥搬回美國的工廠夢

特朗普的關稅政策首要目標是刺激美國就業市場。他希望通過加徵關稅,逼迫原本在海外設廠的企業回流美國生產。

試想你是德國汽車巨頭BMW的老闆,原本在墨西哥設廠生產汽車,然後出口到美國市場,成本低廉又高效。但現在,特朗普對墨西哥進口汽車加徵25%關稅,你的利潤瞬間大幅壓縮。根據美國商務部的數據,2022年美國從墨西哥進口的汽車總值高達約1200億美元,若加徵25%關稅,意味著每年多付300億美元成本。對於BMW來說,繼續留在墨西哥變得不划算,於是你可能選擇將工廠搬到美國,直接僱用美國工人。

⬆️ 墨西哥的汽車生產基地

對美國當地人來說,這就像失業多年的阿強突然接到工廠面試電話,生活重新燃起希望。美國汽車製造商協會(Alliance for Automotive Innovation)指出,每增加一個汽車製造崗位,就能間接帶動7個相關產業的就業機會,例如零件供應、物流和銷售。這意味著,單單汽車業回流就可能帶來數百萬人的就業曙光。

金融市場穩定:企業回流撐起股市信心

當然,關稅政策推出初期難免讓金融市場震盪。然而,特朗普認為這只是短期陣痛,長期而言,企業回流美國將提振市場信心。

根據摩根士丹利的分析,若美國製造業回流比例提升10%,標普500成分股中製造業相關企業的平均收益可能增長8%-12%。通用汽車2023年的財報顯示,其北美市場利潤率高達9.2%,遠超其他地區,若進一步擴大美國產能,投資者信心只會更強。特朗普相信,這種穩定的正向循環能讓美國股市在震盪後站穩腳跟,甚至成為經濟復甦的助推器。

減少政府債務:關稅收入成救命稻草

特朗普還認為,關稅能為美國政府帶來可觀財政收入,從而減輕沉重債務壓力,每年可多收取約5000億至過萬億美元稅收。這筆錢對美國來說至關重要,因為截至2025年3月,美國國債總額已高達34萬億美元(約265萬億港元),相當於每個美國人背負10萬美元債務。有了這筆關稅收入,政府就能逐步還債,減輕財政赤字。

⬆️ 資料圖片

科技發展:汽車業升級帶動創新

關稅政策不僅僅是為了就業和財政,還可能推動美國科技升級。以汽車產業為例,若特斯拉因關稅壓力擴大美國產線,可能投入更多資源研發先進電動車技術。2023年,特斯拉在美國的產能已占其全球總產量的60%,若進一步擴張,預計每年可多生產50萬輛電動車。這不僅增加就業,還能加速電池技術、自動駕駛系統等領域的突破。

⬆️ 資料圖片

零售市場活絡:更多收入刺激消費

最後,關稅帶來的就業增長還能激活零售市場。假設你是一位美國工人,因工廠回流每月多賺5000港元等值的薪水,周末自然會去餐廳吃飯、逛街買新衣。這種消費熱潮就像街市突然客滿,商戶笑逐顏開。美國商務部數據顯示,2023年美國零售銷售總額達7.2萬億美元,若就業增加帶動消費信心,每年零售額可能增長3%-5%,即額外增加2000億至3600億美元的經濟活動。特朗普相信,只要民眾口袋有錢,零售業的繁榮自然水到渠成。

⬆️ 資料圖片

特朗普的終極目標:打造美國成為超高消費的「磁鐵市場」

特朗普的關稅政策不僅僅是為了保護本土產業或創造就業,他的終極願景是將美國轉化為一個兼具龐大規模與超高消費力的「磁鐵市場」,讓全球企業無法抗拒其吸引力。這個市場的特點在於高成本、高消費力和高利潤率,形成一個獨特的經濟生態,讓企業甘願支付昂貴勞動成本也要進駐。

美國市場的高消費潛力:貴人工資換來強購買力

特朗普深知,美國的勞動成本遠高於許多製造業大國。以2024年的數據為例,美國製造業工人的平均月薪約為1萬美元(約8萬港元),根據美國勞工統計局(BLS)的報告,這比中國工人的平均月薪(約2600美元,約2萬港元)高出近3倍。

⬆️ 資料圖片

然而,這種高成本並非劣勢,反而是美國市場吸引力的核心。美國民眾的強大消費力支撐了高價格和高利潤的商業模式。例如,在美國,一杯星巴克咖啡的平均售價約為15美元(約120港元),而同樣的咖啡在中國僅售約3美元(約24港元),價格差距高達5倍。

這種高消費力源於美國的人均可支配收入。根據經濟合作與發展組織(OECD)的數據,2023年美國人均可支配收入約為5.5萬美元(約43萬港元),遠超中國的約1.2萬美元(約9.4萬港元)。對企業來說,這意味著美國消費者願意、也有能力為商品支付溢價。特朗普的算盤是,不但要保持美國這種高消費能力,還要大幅提升,企業就會像被磁鐵吸引一樣,主動將生產線搬到美國,以更直接抓住這塊高利潤市場。

企業的利潤誘惑:韓國現代汽車的美國夢

特朗普的「磁鐵市場」策略如何吸引企業?讓我們以韓國現代汽車(Hyundai)為例來拆解這筆賬。

⬆️ 現代汽車宣布在美國投資210億美元興建車廠(CNN 2025年3月25日報導)

假設你是現代汽車的老闆,原本在韓國生產汽車後出口美國,但特朗普對進口車加徵25%關稅。以2023年數據為例,現代汽車在美國市場的年銷量約為70萬輛,若每輛車進口成本為2萬美元(約16萬港元),加徵25%關稅後,每輛車多付5000美元(約4萬港元),一年稅費總額高達35億美元(約273億港元)。這顯然不划算。

於是你會考慮在美國建廠。雖然美國工人工資高昂,一個工人年薪約12萬美元(約94萬港元),遠超韓國的約5萬美元(約39萬港元),但美國市場的售價也高得多。一輛現代汽車在美國的平均售價約為10萬美元(約80萬港元),扣除成本後利潤可達3.8萬美元(約30萬港元)。

反觀在韓國生產並銷售本土市場,一輛車售價約5萬美元(約40萬港元),利潤僅約1萬美元(約8萬港元)。根據現代汽車2023年財報,其美國市場的利潤率高達12%,遠超韓國本土的5.5%。算完這筆賬,你會發現,美國市場的高回報足以抵消高成本,甚至讓企業賺得盆滿缽滿。特朗普正是看準這一點,試圖用關稅杠杆逼企業「回歸」。

這解釋了為什麼現代汽車在3月25日宣布在美國投資210億美元興建車廠。

專業投資者的思維總結

特朗普的關稅不是亂來,而是有計劃地重塑美國經濟。短期看,車價貴、生活成本高,就像你搭港鐵上班多付車費。但正如聯儲局最新看法也認為,關稅引起的通脹只是過渡性,影響一般只集中在開徵銷售稅的第一年,隨後的影響不大(這一點與我在2024年12月與學員zoom交流時討論的觀點一致)。長期看,他就是想用關稅撬動就業、技術和消費,讓美國變成企業離不開的市場。這就像你買股票,短期跌10%,但三年後翻倍,關鍵是你願不願等。

對投資者來說,這啟發什麼?

第一,別只看眼前車價漲,要想政策背後的長期效應。

第二,投資要看大勢,比如汽車業回流,究竟哪些板塊可能更有潛力。

第三,美國的高消費模式提醒我們,為企業估值時必須同時兼顧利潤率,外國投資者一般特別青睞高利潤率的企業股票,未來向股東要錢的機率也會較低。

第四:各國的體媒體都會因應自身國家的利益,對不利於自身的美國政策出來集中抹黑,然而作為專業投資者必須有獨立思維,擁有自己判斷相關利弊的準則,因為我們必須要為自己用青春辛勤換來的投資本金負責。

| * 以上圖片均來自互聯網的公開來源 |

|

|