中國 Deepseek ,美國興奮才對!

2025年1月28日

[5 分鐘閱讀版本]

今天是年廿九,想藉這個機會感謝各位追夢投資人一路以來的支持與陪伴。祝大家在即將到來的蛇年萬事如意、身體健康,心想事成!

昨夜,全球市場因中國 Deepseek 的技術突破掀起了一場風暴。納斯達克期貨暴跌超過 4%,英偉達股價重挫 16.86%,創下美股史上最大單日市值損失,蒸發了近 5,888 億美元的市值。恐慌指數 VIX 飆升超過 40%,科技巨頭如博通、台積電、阿斯麥亦無一倖免,讓投資者一片愁雲慘霧。

然而,這真的是壞消息嗎?

在我與「追夢投資系統」學員的多次zoom討論中,我一再強調:投資美國科技股,ETF 才是長線穩健之選,因為哪怕是壟斷性的科技巨頭,也可能被新技術一夜顛覆。

今天,Deepseek 的突破恰恰印證了這一點——單一企業可能崩塌,但整個科技行業的韌性和創新卻是不可撼動的。當歷史翻頁,我們會發現,真正驅動美國科技長足進步的,正是類似這樣的挑戰。

Deepseek 的挑戰:開源模式的威脅與啟示

Deepseek 的核心突破在於其開源 AI 模型,讓所有開發者都能免費使用和改良。這種「公開的食譜」模式,不僅降低了技術門檻,還催生了全球協作的技術革新浪潮。

與封閉的專有技術相比,開源策略能激發更多元化的創新。例如,Deepseek 的低成本高效能模型僅以 ChatGPT 訓練成本的 5%,卻實現了幾乎相同的性能,徹底顛覆了「高成本等於高效能」的既有觀念。

這不禁讓人聯想到餐廳如何提高效率的例子:從一張桌子接待一位顧客,到用一張大桌子同時接待多位顧客,既節省了資源,又提升了效率。Deepseek 所採用的創新架構正是這種理念的技術化實現,它揭示了一個令人深思的現實:目前主流 AI 模型的資源浪費高達 95%,只要有效利用現有的資源,就能將晶片性能提升 20 倍甚至更多。

對 OpenAI 和 NVIDIA 等科技巨頭來說,這是一個清晰的警告:當市場證明低成本模式可行時,它將撼動整個產業的估值邏輯。從另一個角度看,這種挑戰正是市場重新洗牌、技術加速進步的催化劑。

美國的潛力:如何化危為機

歷史早已多次證明,危機往往是突破的開始。1957 年,蘇聯率先發射史潑尼克人造衛星,讓美國一度陷入科技競賽的陰影。然而,這場挑戰促使美國進行了一次全面的科技覺醒,最終通過阿波羅登月計劃成功實現反超,奠定了其全球科技霸主地位。

今天,Deepseek 的挑戰,或許正是另一場「新史潑尼克效應」。美國仍然擁有世界最雄厚的科研基礎、一流的創新生態系統以及強大的資金支持,只要善用這些優勢,就能將這場挑戰轉化為推動 AI 領域新一輪突破的契機。無論是高效算法的開發、低能耗技術的普及,還是產業應用的深化,美國都有機會再次站上全球科技舞台的巔峰。

思考與啟示:投資者應如何應對?

Deepseek 的事件對我們每一位投資者都提出了一個關鍵問題:你如何看待科技股的風險與機遇?過去的經驗告訴我們,單一企業可能在競爭中出局,但整個行業的創新力卻能持續向好。這也解釋了為什麼富豪們在投資科技行業時,更傾向於選擇分散風險的 ETF,而非押注單一企業。

Deepseek 的挑戰不是威脅的終結,而是新機遇的開始。這場技術競賽的細節,正是投資者理解科技市場未來走向的關鍵。

如果你對這場競賽的深層影響以及美國科技板塊的潛在機遇感興趣,追夢黃金思維Pro版將揭示完整的分析及更多的洞見,

想知道更多?請繼續收看Pro版。

昨夜的市場巨震讓全球投資者如履薄冰。中國 Deepseek 的低成本高效能 AI 模型如同一顆「技術核彈」,引發納斯達克指數期貨盤前暴跌超過 4%,英偉達(Nvidia)股價更是慘烈下挫 16.86%,單日市值蒸發近 5,888 億美元,創下美股史上最大單日市值損失。其他科技巨頭如博通、台積電、阿斯麥的股價亦無一倖免,紛紛重挫,恐慌指數(VIX)飆升超過 40%。這場動盪宛如一場風暴,將美國科技市場的脆弱面暴露無遺,籠罩在一片陰霾之下。

這一幕,讓我不禁回想起 11 月底至 12 月初與「追夢投資系統」學員們在 Zoom 會議中討論的一個核心觀點:為什麼很多富豪在投資美國科技時,更傾向於選擇 ETF,而不是單一科技股?當時我就清楚指出,這樣的選擇正是為了避免今天這種局面的出現,並強調這種情況幾乎是必然會發生。Deepseek 的技術突破,正好成為對這個觀點的最佳註解——即便是看似壟斷的科技巨頭,也可能因為新技術的誕生而瞬間崩塌。

事實上,試圖精準預測個別科技公司的未來走勢,無疑是與風險賭博,連像「木頭姐」這樣的行業頂尖專家都無法做到完全準確。個別企業可能會出現問題,甚至徹底退出歷史舞台,但美國科技行業的整體韌性和不斷創新的能力,才是長期向好的核心原因。正因如此,選擇以 ETF 的形式參與美國科技行業,才能讓投資者穩健地分享到整個行業的長遠增長潛力。

說到中國Deepseek的爆紅,表面看來,這似乎是一場對美國科技板塊的重大打擊,尤其是 Deepseek 挑戰了「中國 AI 技術落後美國數年」的觀點,更讓投資者質疑美國科技公司目前的高估值和增長預期。

然而,讓我們換個角度思考:這真的只是壞消息嗎?從歷史經驗來看,競爭往往是技術創新的最大推動力。正如50年代蘇聯「史潑尼克效應」,蘇聯搶先美國成功發射史普尼克1號人造衛星,讓美國在太空競賽中覺醒一樣,Deepseek 的挑戰或許將成為美國科技股迎來新一輪突破的契機。

今天,我們就來剖析這場看似威脅的事件如何成為美國科技板塊的「重大好消息」。

中國 Deepseek 的挑戰:開源模式的威力

中國 Deepseek 的開源 AI 模型正在對美國 AI 市場的主導地位發起挑戰。那麼,什麼是開源模型呢?如果要用一個生動的例子來解釋,它就像一道名菜——阿一鮑魚,但這裡的關鍵不是鮑魚的味道,而是那本「未公開的食譜」。

什麼是開源模型?像公開了阿一鮑魚完整食譜

開源模型就等如像阿一鮑魚的食譜被公開一樣,到時人人都能免費獲得這本食譜的完整內容,包括選材、調味和烹飪步驟的每個細節。不僅如此,每個人還能根據自己的喜好來改良這本食譜,比如減少糖分或增加辣度,甚至將改良後的版本分享給其他人。更重要的是,公開的食譜還能吸引一個社區的力量,大家集思廣益,讓這道菜的口味變得更加完美。

而閉源模型則相反,就像阿一鮑魚的秘方從不外傳,只有阿一的後人才能繼續改良這道菜,外人完全無法參與。如果秘方被鎖住,那麼價值和控制力就掌握在少數人手中;但一旦公開,人人都能煮出這道菜,甚至可能煮得更好,原本的壟斷地位自然會被打破。

在現實科技界,「開源」的理念早已存在,我們日常生活中也經常使用這樣的例子。大家熟悉的 Android 系統就是一個經典的開源生態。Google 作為 Android 的主導者,選擇將系統的核心代碼開源,讓手機製造商如三星、小米,甚至開發者和普通用戶,都能自由使用和定制。這一舉措不僅大大降低了技術的門檻,還成功削弱了蘋果 iOS 在智能手機市場的壟斷地位。

中國 DeepSeek 的挑戰:低成本、高效能的衝擊

關於中國 DeepSeek 的挑戰,投資者心中最主要有以下兩大問題:

第一個問題:為何中國 DeepSeek 的開發成本如此低,但效能卻如此高?

DeepSeek 模型以僅約 600 萬美元的訓練成本,達到了與美國ChatGPT 等頂級閉源模型相媲美的性能,而其成本僅為 ChatGPT 的 5%。這種「低成本高效能」的模式,不僅挑戰了「高成本等於高效能」的傳統觀念,更可能推動 AI 市場朝向更具成本效益的開源模型發展。

DeepSeek 的成功,並不是單純依靠更多的資源,而是憑藉對現有基礎的創新性思維和對人工智能架構的優化。例如,它在數據處理和模型設計上,採用了類似於我們日常生活中提升效率的方法——就像一間餐廳如何在繁忙時段接待更多顧客的創新策略。

餐廳例子:如何用有限資源做更多的生意

原本,一間餐廳每個顧客都坐在一張獨立的桌子上,當需求增加時,老闆的第一反應可能是開更多店舖、添置更多桌子,才能接待更多顧客。而服務員則以每位顧客為單位,記錄點單資訊。但這種方法顯然需要大量空間和資源,且運營成本居高不下。

然而,DeepSeek 採取了一種更創新的思維模式:同樣的餐廳,通過用一張大桌子取代多張小桌子,不僅節省了空間,還能容納更多顧客。同時,服務員將記錄單位從「每位顧客」改為「每張桌子」,大大簡化了記錄的流程。結果如何呢?

- 空間利用率提高:同樣大小的餐廳能容納更多顧客,類比於同樣容量的硬件能存儲更多信息。

- 服務效率提升:服務員記錄和服務的速度變快,類比於提升計算效率。

- 運營成本降低:餐廳不需要添置過多桌子或雇用更多服務員,類比於降低模型的訓練和運行成本。

這正是 DeepSeek 的創新之處:它不依賴傳統的「堆積資源」方式,而是通過改變架構和優化流程,讓同樣的硬件資源產生更高的效能。

這種模式對 OpenAI 等科技巨頭構成了直接威脅。如果一家企業能以僅 5% 的成本生產出效能相同的產品,那麼這些巨頭的高估值基石將受到嚴重動搖,因為世上有公司出產的產品與你一模一樣,但成本低好多,即是售價也可以大幅向下。

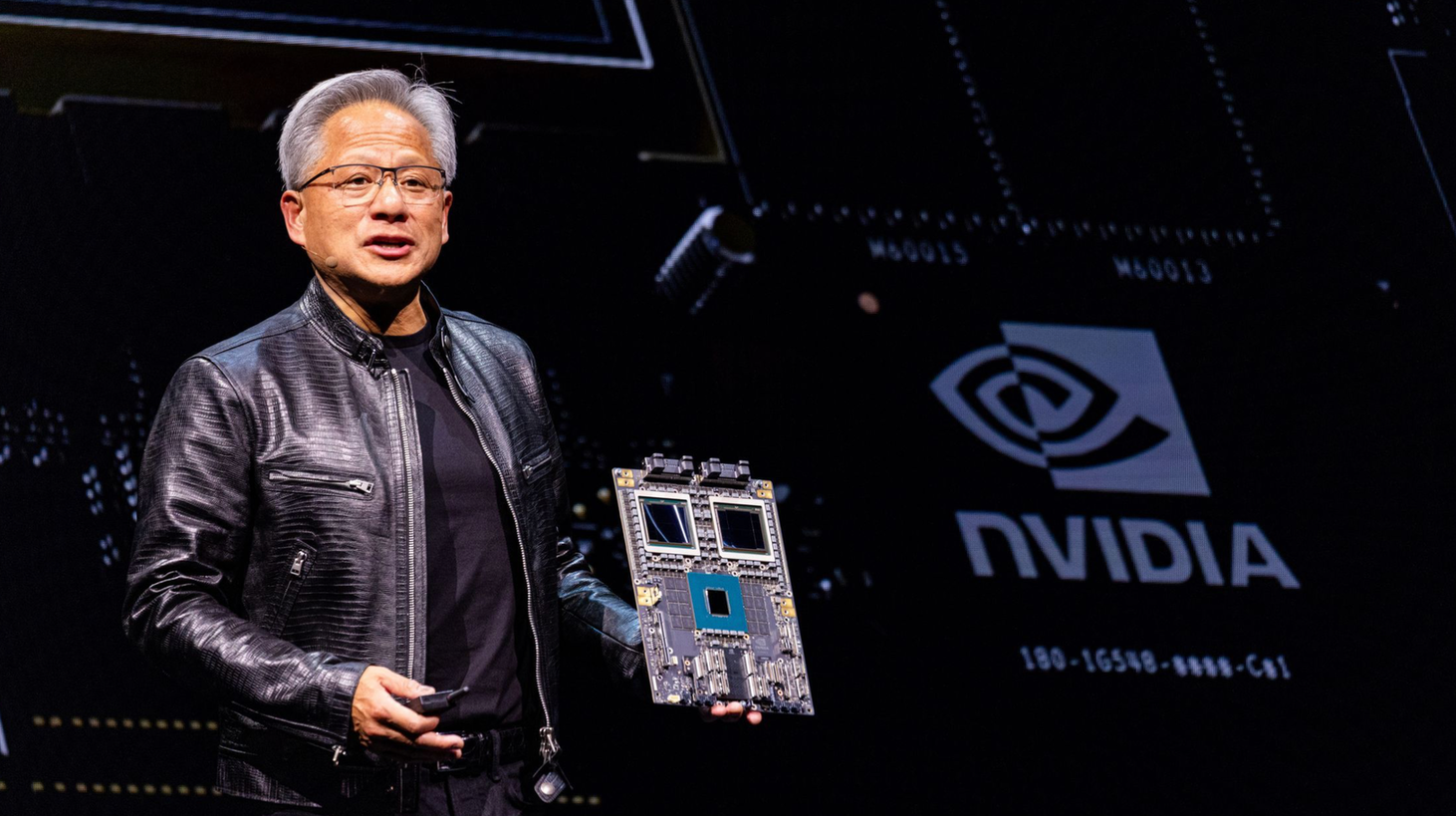

而作為 AI 技術供應鏈的核心環節,NVIDIA 等晶片製造商同樣面臨巨大的壓力。DeepSeek 的突破完美揭示了當前主流 AI 模型資源使用的低效率問題,證明現有技術架構的資源浪費率高達 95%。這意味著,只要優化資源利用,現有的晶片計算能力便能實現 20 倍的效率提升,甚至能滿足未來相當長一段時間的需求。在這種情況下,高性能晶片的需求將不可避免地大幅縮減,對晶片公司的商業模式和市場估值構成直接且深遠的衝擊。

第二個問題:為何開源策略可能比閉源模式更具優勢?

DeepSeek 採取了開源策略,將其模型對外開放,讓任何人都可以免費下載和修改。這種策略不僅快速推動了技術的改進與創新,還對那些試圖通過專有技術賺取巨額利潤的公司構成了重大挑戰。相比於閉源模式的高成本和封閉性,開源策略展示了以下幾個突出的優勢。

1. 降低市場准入門檻,促進普及化

開源策略的第一大優勢在於它大幅降低了 AI 技術的使用門檻。無論是中小企業還是個人開發者,只需下載 DeepSeek 的模型,就能使用最先進的 AI 技術,無需支付高昂的使用費用。相比之下,專有模型則常常設置高額的使用門檻,限制了其技術的普及性和應用範圍。這種「普惠式技術」的特性讓更多創新者能參與進來,打破了只有大型科技公司才能接觸尖端技術的壟斷格局。

2. 加速技術創新,實現集體智慧

開源模式的第二大優勢是它激發了全球範圍內的協作創新。當模型對外開放後,開發者們能夠共同參與改進和優化,形成一種「分散式智慧」的效應。這種模式好比一個全球性的技術討論小組,每個人都可以根據自己的需求進行修改並分享成果,而每一次的改進又可以被其他人進一步完善。結果是,開源模型的進步速度往往會超越那些受限於內部資源的專有模型。

3. 擴大應用場景,激發市場活力

開源策略還有一個顯著優勢:它能激發更多元的應用場景。由於技術已被公開,開發者可以根據不同的行業需求進行針對性優化。例如,醫療、教育、金融等不同領域的團隊都能利用 DeepSeek 模型,創造出定製化的 AI 解決方案。這不僅擴大了技術的使用場景,也讓整個市場更加活躍和富有創造力。

美國的優勢:化危為機的潛力

儘管中國 AI 技術的快速進步令世界矚目,但美國在這場技術競賽中依然擁有不可忽視的優勢。從科研基礎到資金支持,再到創新生態系統,美國的綜合實力為其轉危為機提供了巨大的潛力。

1. 雄厚的研發基礎:世界一流的創新動力

美國擁有眾多全球頂尖的研究機構和大學,如麻省理工學院(MIT)、斯坦福大學和哈佛大學等,這些機構每年為科技行業輸送大量人才,並進行著前沿領域的探索。這些研究機構不僅推動了 AI 技術的進步,還為產業提供了堅實的知識儲備。再加上美國科技公司與學術界的密切合作,科研成果能夠迅速從實驗室轉化為實際應用,形成了「學術+產業」的雙引擎模式。

例如,OpenAI 就與多所頂尖學術機構保持合作關係,透過共同研究推動 AI 模型的開發。而這種雄厚的基礎,使得美國在技術創新上依然擁有強大的競爭力。

2. 充裕的資金支持:穩定長期的研發投入

在資金支持方面,美國科技行業的優勢無與倫比。硅谷的科技巨頭,如 Google、Microsoft 和 NVIDIA,擁有海量資金儲備,能夠抵禦短期市場波動,持續投入 AI 領域的長期發展。這種財務穩定性為它們提供了深入探索前沿技術的機會。

不僅如此,來自風險投資和私人股權基金的強大支持,也為初創公司提供了快速成長的土壤。這種資金充裕的環境,讓美國的科技創新無論面對任何外部挑戰,依然能夠維持穩步發展。

3. 完善的創新生態系統:矽谷的全球影響力

美國的創新生態系統以矽谷為中心,是全球創業者、投資者和技術人才的夢想之地。矽谷的成功不僅在於它聚集了大量資本和技術,更在於其開放的創業文化和高度的資源整合能力。

在矽谷,創業者可以輕鬆找到投資者,快速將技術轉化為市場產品。這種從想法到商業化的快速通道,是中國等國家尚未完全建立起來的。更重要的是,矽谷的網絡效應和互相促進的創新氛圍,讓每一個公司都有機會受益於整個生態系統的發展。

4. 全球化視野與網絡:吸收全球智慧

美國科技公司不僅在國內占據優勢,還擁有強大的全球化視野。無論是通過國際合作還是跨國市場布局,它們能夠吸收來自世界各地的智慧,並在不同地區推廣自己的技術。

例如,Google 的 TensorFlow 作為開源工具,吸引了來自全球的開發者貢獻智慧,形成了一個全球協作的技術生態。這種廣泛的網絡不僅加速了技術的改進,還鞏固了美國公司在全球科技市場中的領先地位。

5. 強大的知識產權保護:為創新提供保障

美國完善的知識產權法律體系是其科技創新保持活力的關鍵因素之一。嚴格的專利制度和知識產權保護政策,為企業提供了安全的創新環境,使得它們敢於投入巨額資金進行技術研發。

知識產權保護的強度也讓美國公司能夠更大膽地推動尖端技術,避免過早陷入價格戰或抄襲風險。這種保障機制,使美國的科技創新得以在長期中積累優勢,持續引領全球市場。

中國 Deepseek 技術的突破,不禁讓我聯想到冷戰時期美蘇之間的太空競賽。1957 年,蘇聯成功發射全球首顆人造衛星「史潑尼克號」,這顆衛星如同一道雷鳴,震撼了當時的世界,尤其是自視為科技領導者的美國。那一刻,美國深刻意識到自己在太空技術上的落後,進而引發了一場前所未有的科技覺醒。面對這場危機,美國並未選擇退縮,而是迅速加大科研投入,成立 NASA,集中力量攻克技術難關,並在阿波羅登月計劃中成功實現反超,最終奠定了其在全球科技領域的霸主地位。

如今,Deepseek 的突破雖然看似對美國科技構成威脅,但這是否也會成為推動美國科技進一步突破的「新史潑尼克效應」?答案或許是肯定的。這場挑戰為美國提供了一個絕佳的契機,重新審視其在 AI 技術上的資源分配與發展策略。美國擁有世界上最頂尖的研究機構、無與倫比的資本支持以及源源不斷的高端人才,這些是任何國家都難以匹敵的基礎。Deepseek 的出現,不是擊垮美國科技的終結者,而是點燃下一場技術革命的火種。

如果說史潑尼克號讓美國登上月球,那麼 Deepseek 的挑戰或許能推動美國 AI 技術實現質的飛躍。在高效算法、低能耗計算和 AI 工業應用等領域,美國完全有能力再次扮演改寫規則的創新者角色。歷史已經一次又一次證明,危機常常是突破的開始,競爭正是催生奇蹟的動力。這一次,美國是否會再度抓住這個契機,讓自己再次站上全球科技的頂峰?答案並非取決於威脅的大小,而是美國如何將壓力轉化為前進的力量。科技的未來,可能正從這一刻開始重塑!

|