蘋果公司🥶2026年玩完?

23.05.2025

【5分鐘閱讀】

蘋果公司(Apple),這位科技界的霸主,靠iPhone、iPad席捲全球,早已成為香港人生活中不可或缺的圖騰。但別被它閃亮的Logo迷惑——暗藏的裂痕正在擴大!當年Steve Jobs的鬼才設計掀起革命,iPhone重新定義智能手機,MacBook顛覆筆電美學。然而,Tim Cook接棒後,蘋果似乎失去了那股「改變世界」的魔力。新品年復一年「擠牙膏」,毫無驚喜,昔日「哇」的尖叫已成回憶。市場開始質疑:蘋果還能靠Jobs留下的「護城河」撐多久?這家市值曾冠全球的巨頭,會否在2026年迎來滑鐵盧?

危機的警鐘早已敲響!首先,巴菲特大幅減持蘋果股份,這位「股神」在已故智囊Charlie Munger去世後,彷彿嗅到不祥氣息,逐步大額減持。市場嗅到什麼?答案是蘋果的致命弱點:完全錯過AI革命!當谷歌、微軟在生成式AI狂飆突進,蘋果的Siri卻像個過時的笑話,連自家AI基礎設施都沒有,只能卑微地依賴OpenAI(ChatGPT的母公司)。這不僅讓成本飆升,更讓蘋果的AI功能無限期延遲,錯失未來科技的主導權。試問:一個在AI時代連AI都玩不轉的蘋果,還能稱霸多久?

更令人震驚的是,蘋果的靈魂人物、前設計天才Jony Ive,日前以65億美元的天價將其初創公司賣給OpenAI,並正式加入相關公司,負責產品和軟件應用開發,2026年推出嶄新劃時代的人工智能產品,硬撼蘋果!這位打造iPhone、iPad、iwatch,iMac,ipod,MacBook的傳奇設計師,當年為蘋果締造無數經典,如今卻投向AI新貴的懷抱。

這不是背叛,而是警號——蘋果的創新靈魂已徹底流失!與此同時,App Store這座金礦正面臨崩塌。全球反壟斷訴訟如暴風襲來,歐盟《數位市場法》可能迫使蘋果開放生態系統,高達30%的抽成模式岌岌可危。一旦這條命脈斷裂,蘋果的現金流還能支撐它的天價估值嗎?

更別提供應鏈的隱憂。蘋果對中國製造的依賴如同一把雙刃劍,地緣政治風雲變幻,迫使它轉向印度、越南,但新產線的成本和效率遠不如中國,長期盈利能力堪憂。最後,蘋果的高價策略在全球經濟動盪下顯得搖搖欲墜。當消費者荷包收緊,三星、小米以性價比搶灘新興市場,蘋果的「高端神話」還能忽悠多久?

作為蘋果的死忠粉,我實在無奈:王者正面臨Nokia、Motorola式的沒落命運。2026年,蘋果會否成為科技史的又一悲歌?這不是危言聳聽,而是迫在眉睫的生存危機!

詳細分析,請繼續觀看Pro 版

【15分鐘閱讀】

對於香港讀者來說,Jony Ive(Sir Jonathan Ive)或許不是家喻戶曉的名字,但他的設計影響無處不在。作為蘋果的傳奇首席設計師,Ive於1992年加入公司,並在1997年成為設計團隊的領袖。他的設計哲學——簡約、優雅、注重用戶體驗——塑造了蘋果產品的靈魂,深刻影響了全球科技行業。

⬆️ 蘋果的傳奇首席設計師 Jony Ive

Jony Ive與Steve Jobs的合作

Jony Ive與Steve Jobs的合作被譽為「靈魂拍檔」。Jobs曾稱Ive為「蘋果的靈魂」,兩人於1990年代末共同復興了瀕臨破產的蘋果。1997年,Jobs回歸時,蘋果正面臨財務危機,產品線混亂,市場份額大幅萎縮。Ive的設計才華成為Jobs復興計劃的關鍵。他們合作的首個成果是1998年的iMac,這款以透明、鮮艷外殼設計的電腦顛覆了當時呆板笨重的PC形象,成為蘋果復興的起點。在香港,iMac的「糖果色」設計曾在學校和辦公室掀起熱潮。

Ive與Jobs的合作不僅限於產品設計,更體現了理念的共鳴。Jobs追求技術與藝術的結合,而Ive將這一理念轉化為具體產品。他們秉持「簡單就是美」的原則,強調產品外觀與功能的完美融合。這一合作模式使蘋果在2000年代成為科技行業的領軍者。

⬆️ 蘋果的傳奇首席設計師,Jobs曾稱Ive為「蘋果的靈魂」

Jony Ive的貢獻改變了我們的生活方式,他的作品涵蓋蘋果機乎所有標誌性產品:

- iMac(1998):以獨特的透明設計和簡約風格,讓蘋果重新獲得市場關注。

- iPod(2001):以小巧外形和直觀的點擊輪設計,徹底改變音樂產業。在香港,iPod取代隨身聽,成為年輕人的新寵。

- iPhone(2007):重新定義智能手機,Ive的設計使iPhone成為全球最受歡迎的手機品牌。在香港,iPhone幾乎成為年輕人和上班族的標配,搶購新機的場面屢見不鮮。

- iPad(2010):開創平板電腦市場,成為教育、娛樂和工作的必備工具。

- Apple Watch(2015):將時尚與科技結合,成為智能穿戴設備的標杆。

- MacBook Air與Apple Park:Ive的設計不僅限於消費產品,還包括輕薄筆記本和蘋果總部Apple Park的建築設計。

簡單說,你手上的蘋果產品,其實都是出自他的手筆。

⬆️ Jony Ive 設計了過去及現在蘋果幾乎所有暢銷產品

Ive不僅設計了蘋果的硬件產品,還參與了軟件使用體驗的設計與監督。他的作品體現了設計與功能的完美結合,使蘋果產品成為全球消費者追捧的對象。在香港,iPhone和iPad的高普及率讓蘋果成為科技品牌的代名詞。

然而,Ive於2019年離開蘋果後,公司的設計創新似乎失去動力。例如,蘋果汽車項目失敗,2023年推出的Apple Vision Pro頭顯出貨量遠低於預期,未能掀起熱潮。這顯示蘋果在產品設計和用戶體驗上的領先優勢逐步衰落。

⬆️ Jony Ive 2019 年正式離開蘋果,與多位前蘋果設計師創辦了與人工智能應用相關的公司,幾天前被OpenAI收購。

OpenAI收購io的背景與意義

近日,OpenAI以65億美元全股票交易收購了Jony Ive的初創公司io,震驚科技界。這一收購不僅標誌着OpenAI進軍硬體市場的野心,更對蘋果的未來構成直接挑戰。

收購詳情

io由Jony Ive與多位前蘋果設計師於2019年創立,致力於開發人工智能驅動的下一代設備,旨在取代傳統智能手機。據報導,io正在研發一款結合AI技術的硬體,可能實現「環境計算」(ambient computing),讓用戶通過語音、手勢或穿戴設備與AI無縫互動。OpenAI與io合作兩年後完成收購,Ive將領導OpenAI的硬體設計工作,結合其設計專長與OpenAI的AI技術,打造革命性產品。

OpenAI以ChatGPT聞名,是AI軟體領域的領軍者,目前在美國有超過40%的企業訂閱其服務,穩居行業領先地位。此次收購顯示OpenAI決心從軟體擴展到硬體,挑戰蘋果、Google等科技巨頭。65億美元的交易規模反映了OpenAI對Ive能力的信心,也暗示其產品可能對市場產生重大影響。而Jony Ive 手上拿着全是非上市的open AI股票,沒有現金部分,保證了他與OpenAI持久而全心全意的合作。

⬆️ Reuters 宣布了openai收購io公司的消息。(2025-5-22)

蘋果的挑戰

對蘋果而言,這次收購是一記警鐘。Ive離開後,蘋果的產品設計創新明顯放緩。iPhone的迭代更新多集中於性能提升,缺乏iPod或iPhone推出時的顛覆性。OpenAI與Ive的合作可能推出結合AI技術與頂尖設計的新設備,直接挑戰iPhone。收購消息公佈後,蘋果股價下跌2%,反映投資者對其未來的擔憂。分析師指出,Ive的設計風格一直是蘋果吸引消費者的核心,若OpenAI推出具有Ive風格的AI硬體,可能搶奪蘋果的高端市場份額。

蘋果在AI時代的進展落後。2024年推出的「Apple Intelligence」被視為其AI戰略核心,但進展緩慢,且需依賴OpenAI的ChatGPT技術,凸顯其在AI軟體開發上的短板。相比之下,Google的Gemini、Meta的LLaMA及xAI的Grok等競爭對手在AI領域快速推進。xAI的Grok 3甚至提供有限額的免費使用,吸引了大量用戶。

⬆️73% iPhone使用者拒絕使用蘋果Intelligence,因為相關體驗非常差。 (2025-01)

在硬體方面,AI驅動的設備正成為新趨勢。傳統產品基於非AI的邏輯,無法充分發揮人工智能的潛力。重新設計的操作系統與產品更能融入AI技術,為用戶提供飛躍式的體驗。

另外,蘋果還面臨App Store反壟斷訴訟的挑戰。作為其核心盈利來源,App Store的封閉生態正面臨美國和歐盟的法律壓力,可能被迫開放iOS,允許第三方應用商店和支付系統。這將削弱蘋果的收入並動搖其生態系統的控制力。對香港消費者而言,這可能帶來更多選擇,但也可能導致應用生態碎片化,影響使用體驗。

⬆️ 近年蘋果受到反壟斷的官司纏身,最近被強迫開放應用程式的收費功能,令到應用程式的公司可以避免支付30%的平台佣金。(2025-5-5)

Ive的離開使蘋果的設計創新失去靈魂。近年iPhone和iPad的更新多為小修小補,缺乏突破性。相反,OpenAI的AI硬體若延續Ive的簡約設計,可能吸引蘋果的忠實用戶。在香港,品牌忠誠度對消費者選擇至關重要,但若新產品在功能和設計上大幅超越iPhone,消費者可能轉向其他品牌。

生存危機的嚴重性

OpenAI收購io對蘋果的長期影響不容忽視。

市場地位的威脅

蘋果約50%的收入來自iPhone。若AI硬體(如智能眼鏡或新型設備)取代智能手機,蘋果的商業模式將面臨崩潰。OpenAI的目標是打造獨立的硬體平台,繞過iOS生態系統,這對蘋果的市場控制力構成直接挑戰。分析師預測,若OpenAI的產品在2026-2027年內成功上市,蘋果可能失去10-15%的市場份額。

技術落後的風險

蘋果在AI技術上的滯後使其難以快速適應市場變化。例如,Google已推出AI驅動的智能眼鏡,Meta的Ray-Ban智能眼鏡也獲得市場認可。若OpenAI的AI硬體成功,蘋果可能在高端市場失利。香港的科技愛好者對新奇設備尤其敏感,若新產品更具吸引力,蘋果的市場地位可能動搖。從傳統硬件和操作系統融入AI的體驗不完整,而從設計之初即以AI為核心的產品,則能提供遠超傳統設備的體驗。

⬆️ Google 正在開發和開放人工智能眼鏡的操作系統,這張是其中取代現有手機的工具之一。

品牌忠誠度的挑戰

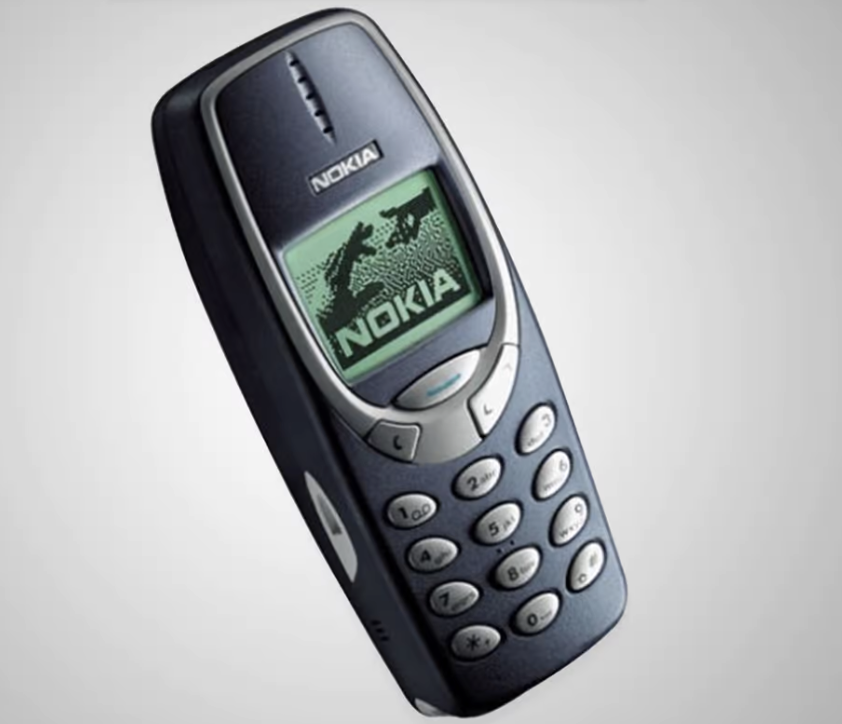

Ive的設計是蘋果品牌吸引力的核心。他的離開已削弱蘋果的品牌形象。消費者對品牌的忠誠度很高,但並非無條件。若OpenAI的產品提供更佳體驗,消費者可能轉向新品牌,就像當年從Nokia轉向iPhone一樣。

蘋果用戶會否“轉會”的問題,其實就等於支付寶和八達通的關係。支付寶雖功能豐富,但操作較繁瑣,每次繳付車資的時候需要打開應用程式,對準繳費機,整個操作超過5秒;對於香港人習慣使用八達通,從拿出銀包到繳費大約2秒半而言,轉換支付系統來繳付車資的好處不太明顯,因此八達通依然是香港主流交通支付系統,香港人沒有轉會。

但是,如果新的支付系統連2.5秒也不用,連你拿出銀包這個步驟也不需要,乘客行過系統已自動安全地繳付,相信有很多人就會轉會,八達通的使用率會大幅下跌,到最後甚至消失。

同理,若OpenAI推出由Ive設計的AI設備,憑藉簡約美學與超強大功能,比現有手機遠遠優勝的話,就無可避免地吸引到大量消費者。

Nokia與BlackBerry的沒落是前車之鑑。兩公司因未能跟上智能手機浪潮而迅速衰落。蘋果若不加速AI創新,可能重蹈覆轍。短期內,蘋果的市場基礎與現金流使其不至立即崩潰,但自2026年起,ChatGPT及其他AI企業將陸續推出高度AI化的產品,對於在AI領域落後的蘋果而言,中長期生存危機將日益嚴重。簡單說, 若iPhone到時受到其他高度人工智能產品實際威脅15%銷售額,iPhone神話將會正式破滅。由於iPhone是整個蘋果生態的核心,市場會自動將負面情緒擴散至其他產品,股價可以在相關情緒或行情出現的半年內,下跌35%或以上。

在人工智能時代,慢了一拍,就等同於10年前慢了10拍;如果企業在策略上慢了1年,其實就等同於10年前慢了10年,這是足以致命的。

⬆️ 曾紅霸世界手機市場十多年的Nokia因錯過流動互聯網時代而慘遭滅門。

以上看法呼應了我在4月29日《美股將創新高 🚀小心科技陷阱?》的觀點,當時已預測科技行業的快速變革。科技股的吸引力源於其創新潛力與盈利能力,人工智能的爆發式發展尤為關鍵。然而,科技快速迭代帶來不確定性,揭示一個真相:科技股的領先地位並非永恆。投資者若過分押注單一企業,可能因其未能跟上科技潮流而面臨估值崩塌的風險。一家公司可能因財報不及預期、技術被顛覆或管理失誤而瞬間崩盤。

美國科技產業在未來數十年有望持續創造巨大價值,應是投資核心。歷史證明,這些新價值將與投資者共享成果,是資本家的必然選擇。作為中產投資者,我們必須關注趨勢,但若抓對趨勢卻選錯股票,導致重創,將是最痛苦的錯誤,務必避免後悔。

| * 以上圖片均來自互聯網的公開來源 |

|

|