誠哥96歲 🦹🏻♂️ 突變賣國賊?

21.03.2025

【5分鐘閱讀】

李嘉誠,這位商界傳奇,竟然被罵“賣國賊”?2025年3月4日,他旗下長和以230億美元的天價,將43個港口業務——包括矚目的巴拿馬港口——賣給貝萊德(BlackRock)領導的財團。這筆交易一出,市場炸鍋,國內更是炸翻天。大公報評論暗指企業家該“錚錚愛國”,網上罵聲四起:“沒有腰骨”、“賣國賊”的標籤滿天飛,民族情緒徹底爆發。

外媒則火上澆油,猜測這交易“未經北京同意”,甚至可能踩了國家安全紅線,還暗示李嘉誠“惹怒最高層”。長和淡定回應:“只是商業決定,與政治無關。”真這麼簡單?我在3月7日的文章“誠哥大沽貨🦖世界危機來襲?🔥”中就分享,這是他對全球經濟風暴的提前佈局。如今特朗普關稅即將落地,大部份國家出口美國的貨關稅都冇得傾,看來真相呼之欲出。

港口為什麼不香了?

傳統觀念裡,港口業務可是避險資產,但長和去年的財報卻透出不一樣的信號——今天的港口,李嘉誠眼裡已經不香了。是全球貿易的風雲突變? 還是更大的危機逼近?想知道他為何急著脫手?

誰敢接這230億的盤?

假設李嘉誠要套現這43個港口,為何不先找中資企業,比如中遠海運或央企?難道他覺得這是死路一條?最終貝萊德這匹“白馬騎士”殺出重圍,背後有什麼玄機?這場地緣政治與商業的博弈,答案可不簡單。

特朗普關稅怎麼攪局?

白宮即將推出對等關稅,全球供應鏈要大洗牌,為何李嘉誠判斷繼續持有巴拿馬港口可能蝕到渣都冇?這步棋,他到底在躲什麼?

罵聲下的真相

國內罵他賣國,外媒炒他政治不對盤,李嘉誠幾年前淡然說過:“我習慣了莫須有的罪名。”從鄧小平到胡錦濤,三代領導人都誇他對國家有擔當,他也把三分之一財富投進慈善,96歲的老人會突然不愛國?這頂“賣國賊”帽子,扣得有幾分道理?

詳細分析,請繼續觀看Pro 版

【15分鐘閱讀】

李嘉誠這位商界傳奇,竟然被罵“賣國賊”?

就在2025年3月4日,他旗下的CK Hutchison 宣布以230億美元的天價,將43個港口業務,包括備受矚目的巴拿馬港口賣給美國貝萊德(BlackRock)領導的財團,這一消息瞬間引爆市場。然而,中國內地的反應更讓人驚心動魄。大公報一篇“大公時評 - 偉大的企業家都是錚錚愛國者”直指:“如果看不清美國政客『既要錢、更要命』的本質,選擇與之共舞、倒行逆施,或許能賺一時『大刁』,但最終無路可走,還會背歷史罵名。”文章被國務院港澳事務辦公室轉載,網上罵聲一片——“沒有腰骨”、“賣國賊”的標籤滿天飛,民族主義情緒徹底爆發。

⬆️2025年3月15日大公報文章

外媒則火上澆油,猜測李嘉誠此舉“惹怒習主席”,稱交易未經北京同意,甚至可能觸碰國家安全和反壟斷紅線。雖然官方沒有表態,這些說法還是把事件推上了政治風暴的浪尖。長和淡定回應:“這只是商業決策,與政治無關。”真的這麼簡單?我在3月7日的文章“誠哥大沽貨🦖世界危機來襲?🔥”中早就斷言,這是他對全球經濟惡化的預判。如今,特朗普關稅即將落地,這場沽貨背後的真相呼之欲出。本文將深入剖析李嘉誠的憂慮、接盤者的稀缺性,以及政治與商業交織的迷霧。

港口業務的隱憂

李嘉誠從不是短視之人。在昨天發佈的長和2024年全年業績財報中,他就對港口業務的前景清楚說明,敲響警鐘。雖然這部分生意當時仍有增長,收入和利潤有所提升,但背後的風險已浮出水面。全球貿易環境正風雲突變——保護主義抬頭、地緣政治緊張加劇,這些都讓港口這門曾經穩賺的生意變得不確定。財報提到,2025年初可能因航運聯盟調整和政治風險而面臨挑戰,這正是他決策的關鍵線索。

⬆️長和港口2023年年報中圖片

對李嘉誠來說,港口業務不再是長和系的可靠支柱。全球貨運量可能因貿易壁壘縮水,港口的吞吐量和收益自然首當其衝。更糟的是,若繼續抱著這些資產,長和系可能得砸更多錢維持運營,甚至眼看它們貶值。在這種情況下,沽貨是避險的必然選擇,也是對股東負責的表現。

但問題來了:這麼大一盤棋,誰能接得下?

接貨者的稀缺性:美國盟友的關鍵角色

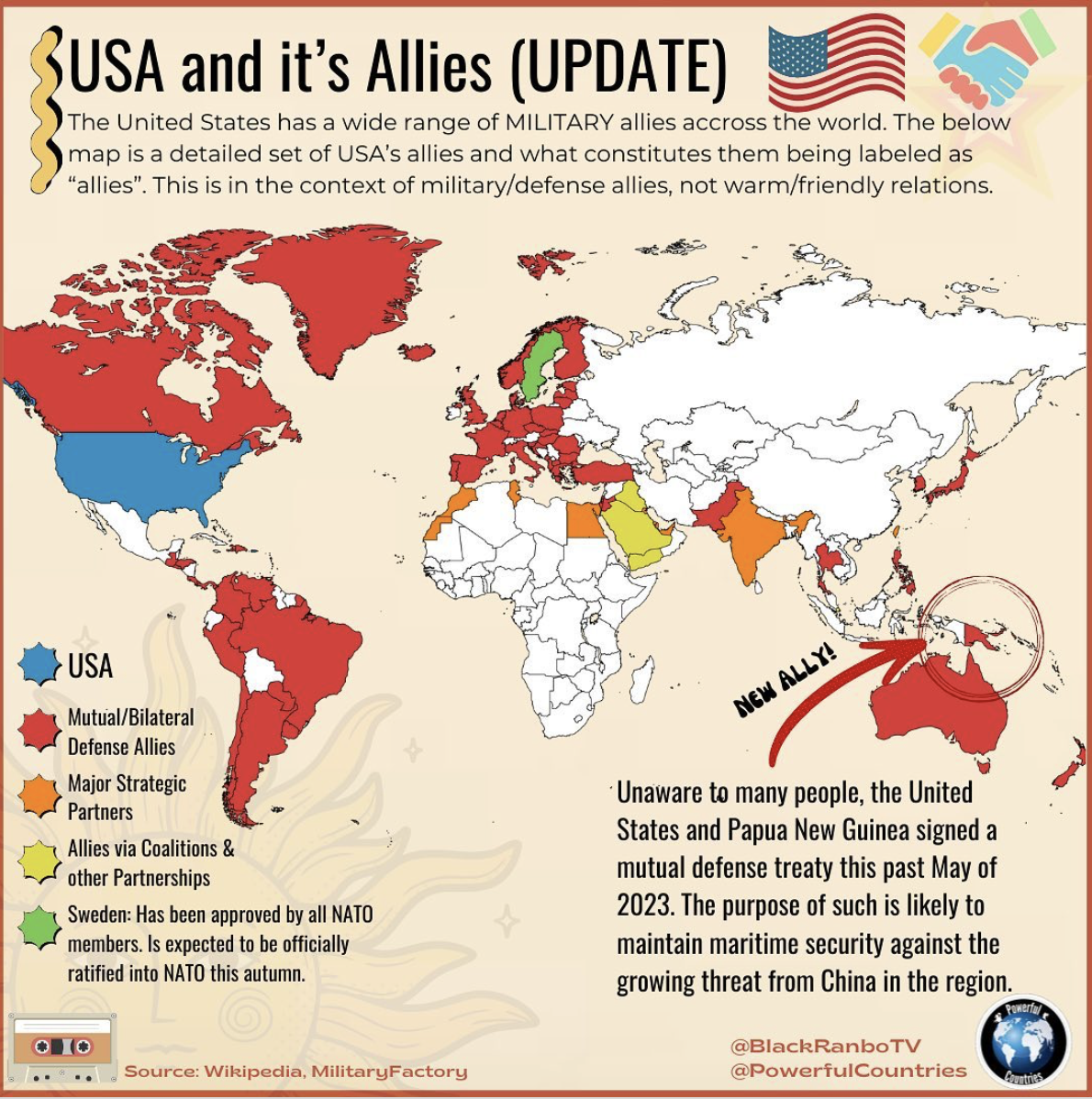

230億美元的交易規模,涉及23個國家的43個港口,這樣的“大餅”不是誰都能吞得下。潛在買家屈指可數,更棘手的是,這些港口中有七成位於美國盟友國家,如英國、德國、荷蘭、澳大利亞等。這一地緣政治格局,讓接盤者的選擇變得異常敏感。

⬆️ 屬於美國經濟或軍事盟友的地區(網上圖片)

假設由中國企業接手,比如中遠海運,會怎樣?這些港口不只是商業項目,更是戰略要地。澳大利亞曾以安全為由否決中國企業收購其港口,歐洲近年對中國投資也愈發警惕。在中美對抗加劇的當下,美國盟友國家幾乎不可能讓中資染指這些要地。若交易因安全審查受阻,不僅泡湯,還可能招來美國的報復,讓長和系陷入更大麻煩。

貝萊德領導的財團卻是另一回事。作為美國主導的金融巨頭,它的資金背景和政治立場與這些盟友國家的利益高度契合。無論是NATO成員還是非NATO盟友如埃及、馬來西亞,反對美國資金的理由都不充分。相比之下,若換成中資買家,這筆交易幾乎註定失敗。李嘉誠選貝萊德,既是商業上的精明,也是對地緣政治現實的妥協。

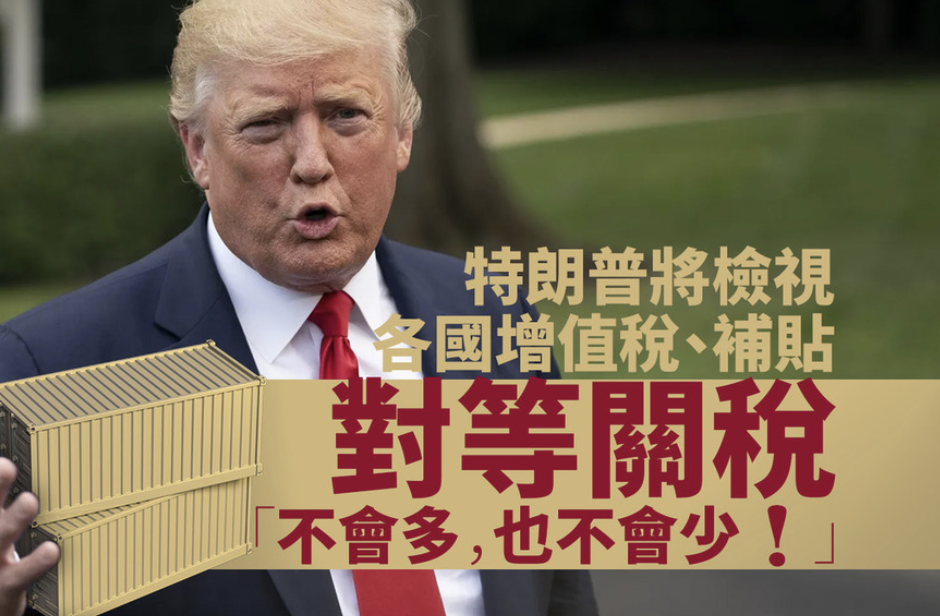

特朗普關稅的連鎖反應:港口業務的危機

李嘉誠的憂慮並非空穴來風,特朗普的關稅政策正是這場危機的導火索。白宮宣布,從2025年4月2日起,美國將對多國徵收對等關稅,試圖重振本土製造業。這一政策看似為美國謀利,但對全球經濟的衝擊卻如多米諾骨牌般蔓延。

短期內,關稅會抬高進出口成本,企業可能減少遠洋運輸,轉而囤貨或尋找替代方案。以巴拿馬港口為例,它曾是中美貿易的黃金通道,但若美國轉向從其他地區進貨或本土生產,貨運量勢必下滑,長和系的港口收益也會縮水。長期看,供應鏈的“去全球化”更致命。歐盟對中國電動車加稅,印度對電子產品設限,企業開始把工廠搬到本地,國際物流的需求自然下降。港口業務的輝煌日子,恐怕已成過去。

⬆️ 經濟日報2025年2月報導

更麻煩的是地緣政治的火藥味。特朗普多次揚言奪回巴拿馬運河控制權,指責中國通過港口運營威脅美國。雖然長和系的港口是商業性質,但若美國施壓巴拿馬政府,甚至插手運河管理,李嘉誠可能面臨資產被凍結或被迫低價轉手的窘境。這種不確定性,讓港口業務成了燙手山芋。若不早點脫手,長和系的財務壓力只會雪上加霜。

沽貨的深意:避險與轉型

在這樣的風暴前夕,李嘉誠果斷出手。這次沽貨不僅是為了避開即將到來的危機,更是為長和系開闢新路。230億美元的巨款,讓公司握著充裕的現金,能在經濟動盪時靈活轉型——或許投向科技、可再生能源,或乾脆回購股份穩住市場信心。相比之下,若死守港口業務,長和系可能因貿易萎縮而收入大減,甚至得燒錢維持運營,拖累整體表現。

這筆交易還讓長和系甩掉了對傳統物流的過重依賴。港口曾是重要支柱,但如今零售、電信、基建等業務更穩定、更抗風險。交易宣布後,市場反應熱烈,股價一度跳漲15%,投資者顯然看好這一轉向。在不確定的時代,手握現金遠比抱著高風險資產更聰明。

政治還是商業?間接影響的真相

國內罵聲四起,外媒添油加醋,這次沽貨真與政治有關嗎?李嘉誠說是“商業決策”,但外界卻不這麼看。大公報將其上升到愛國高度,外媒則炒作“未獲北京同意”。然而,這些說法多是情緒化臆測。賣海外資產哪需要中國政府點頭?所謂“激怒習主席”更是無稽之談,純粹是外媒迎合西方偏見的臆想。

但政治的影子確實存在,只是影響是間接的。中美博弈、特朗普關稅、保護主義浪潮,這些因素重塑了全球貿易格局,讓港口業務的前景蒙上陰影。李嘉誠的決定,是對這一變局的回應,而非向某人低頭。選擇貝萊德財團,也是基於政治現實——只有美國盟友認可的買家,才能順利接盤,避免交易翻車。

棋高一著的商業智慧與投資啟示

李嘉誠的沽貨行動,是商業與政治洞察的完美交匯。國內的批評也好,外媒的猜測也罷,都掩蓋不了他對前景憂慮的精準判斷。特朗普關稅帶來的危機,讓港口業務成為負擔,而接盤者的稀缺性又因美國盟友的角色而放大。貝萊德財團的出現,化解了這一困局,230億美元的資金則為長和系的未來鋪平道路。96歲的李嘉誠,再次用數十年積累的智慧,走出一記妙棋。與其用民族主義的眼光批判,不如從全球視野讀懂他的深意。在這變幻莫測的時代,他仍是商界無可爭議的傳奇。

作為專業投資者,我們能從這次交易中學到什麼?

- 首先,是對風險的敏銳嗅覺。李嘉誠早在危機全面顯現前就看到了港口業務的隱憂,這提醒我們要時刻關注宏觀環境的變化,而非只盯著眼前的收益。

- 其次,是果斷的決策力。當風險逼近時,他毫不猶豫地出手,而不是抱著僥倖心理等待轉機,這種魄力是成功投資的關鍵。

- 最後,是對時機的把握。他選擇在估值高位出售,並精準挑選能通過地緣政治考驗的買家,最大化了回報。對於投資者來說,這意味著要在市場熱情高漲時冷靜退出,並考慮交易的外部限制,而非只看價格。

誠哥的每一步,都是一堂生動的投資課——在不確定性中尋找確定性,才是長期勝出的秘訣。

對於國內網民的批評,指責他是賣國賊之類的,他早在幾年前就曾回應:「我已經習慣了那些莫須有的罪名。」

⬆️ 經濟日報2024年12月16日Medical Inspire 醫.思維報導

| * 以上圖片均來自互聯網的公開來源 |

|

|