中國電車模式🔥下個滅門是誰?

2025年1月21日

[5 分鐘閱讀版本]

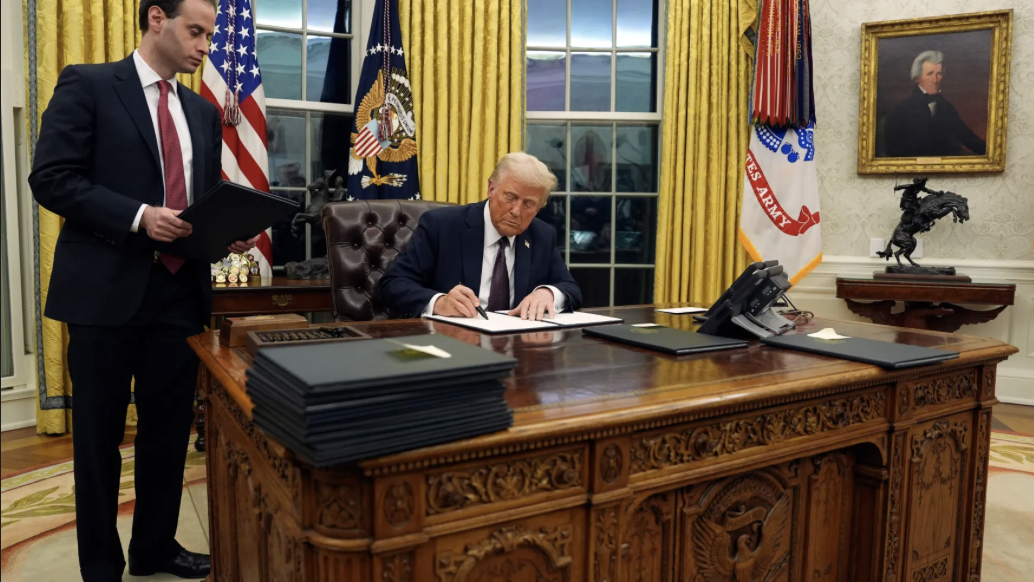

2024年,世界正見證一場由中國電動車產業引領的全球汽車業革命。與此同時,美國的政策也在加劇這場變革的複雜性。特朗普在上任首日便簽署了一系列影響深遠的行政命令,包括推動國內能源開採、撤銷《巴黎氣候協定》,並成立「對外稅務局」,專門徵收來自國外的收入。這些政策雖意在加強美國的經濟地位,但對全球經濟尤其是中美貿易關係構成了新的壓力。這不禁讓人聯想到2018年的中美貿易戰,當時的友好溝通最終演變為激烈的經濟對抗。

然而,中國未來的反應早有預告。習主席在新年發表的《求是》文章中強調,「以鬥爭求安全則安全存,以軟弱退讓求安全則安全亡」。2024年,中國經濟增長維持在5%,出口成為主要動力,全年增長達到7.1%。其中,新能源汽車的出口約130萬輛,同比增長7%。這些數字不僅展示了中國經濟的韌性,也反映了中國電動車產業對傳統汽車巨頭的顛覆性影響。

過去,美國、日本、德國、韓國和法國長期主導全球汽車製造業,生產規模和技術影響力無可撼動。然而,2023至2024年間,中國電動車產業的崛起正在改寫這一格局。以比亞迪為代表的中國電動車品牌,憑藉技術創新和成本優勢在全球市場上迅速崛起。2024年,比亞迪銷售430萬輛新能源汽車,超越特斯拉,甚至超過了日本所有新能源汽車的出口總量。大眾、福特等傳統品牌在中國市場份額大幅下降,競爭壓力空前加劇。

比亞迪的成功,是中國「政府政策+市場需求+產業鏈整合」模式的典型代表。中國政府將新能源汽車產業列為戰略性新興產業,僅2023年就提供了452億人民幣的財政補貼,並在基礎設施上建成超過600萬個充電樁,全面支持行業發展。同時,中國龐大的內需市場提供了廣闊的發展空間,多元化需求讓比亞迪可以靈活布局產品線,從經濟型到高端車型一應俱全。再加上完整的產業鏈優勢,比亞迪的成本和效率均具備顯著競爭力。

更重要的是,中國模式並不限於電動車產業。以人工智能和半導體為例,中國正以類似的方式快速推進技術創新和產業崛起。2023年,中國人工智能產業規模已達5784億元,增速雖有所放緩,但仍穩居全球前列。而在半導體領域,中國通過政策支持和資本投入,正在減少對進口芯片的依賴,提升自主研發能力。

這樣的模式,是否會成為全球新興產業的通用法則?而這些模式又會對哪些傳統產業造成致命威脅?如果中國能將這種模式複製到更多領域,未來哪些行業會成為下一個「滅門」的目標?

這些問題無疑值得我們深思。

想知道更多?請繼續收看Pro版。

[15 分鐘閱讀Pro版本]

特朗普正式上任美國總統,上任首日簽署了一系列行政命令,其中包括:推動國內能源開採,赦免「1月6日事件」參與者,撤銷多項多樣性和性別平等政策,宣佈美墨邊境危機為國家緊急狀態,撤銷出生公民權,退出《巴黎氣候協定》,延長TikTok在美國的運營期限等。這些行政命令反映了特朗普政府在移民、能源、外交和社會政策等方面的立場,標誌著美國政策方向的重大轉變。

而在就職演說中,特朗普總統宣佈成立「對外稅務局」(External Revenue Service),專門負責徵收關稅、進口稅及其他來自國外的收入。這項新機構顯然旨在建立一個恆久且系統化的徵稅架構。可以預期,在未來100天內,相關政策和新思維將密集出台,這勢必對全球金融市場帶來影響。因為國際貿易從來不是單方面的,你向他人收取通行費,他人也可能對你採取相同措施。你來我往之間,可能會引發激烈衝突,甚至大規模的經濟對抗。

在就職之前,特朗普與習主席進行了溝通,媒體普遍認為此舉營造了良好的氣氛。中國香港媒體甚至報導稱,特朗普在全球事務中離不開中國的協助,之前的強硬言論僅僅是擺姿態。然而,這樣的情境不禁讓人聯想到2018年的類似情況:雙方先是進行溝通與會面,接著坐下談判,但最終特朗普突然翻桌,貿易戰隨即爆發,局勢急轉直下。

習主席在2024年12月31日新一年開始前發表《求是》說明,歷史反復證明,以鬥爭求安全則安全存,以軟弱退讓求安全則安全亡;以鬥爭謀發展則發展興,以軟弱退讓謀發展則發展衰。面對即將降臨的美國貿易欺凌,看來中國以什麼態度應對已呼之欲出。

說到對外貿易,這是中國保持整個經濟增長在2024年維持在剛好5%的核心關鍵。在2024年中國出口錄得7.1%的增長,特別是第四季更達到10.9%,這部份也帶動了工業生產增長達到5.8;而其他主要貢獻國民生產總值增長部份相當疲弱,消費增長只有3.5%,是2023年的一半;投資增長更只有3%;出口之所以成為國家生產動力的原因包括:面對美國新一屆政府可能加徵關稅的預期,中國企業加快了對美出口的步伐。在整體對外出口中,中國機電產品出口總值達到1萬千億元人民幣,同比增長8.7%,佔出口總值的59.4%。其中新能源汽車出口約130萬輛,同比增長7%。

說到新能源汽車,中國的產出可謂令到全球汽車產業經歷深刻的變革,傳統汽車品牌面臨著嚴峻的挑戰。

全球汽車產業的變革

傳統而言,汽車製造業的代表國家主要包括美國、日本、德國、韓國和法國,它們的生產規模在全球汽車產業中舉足輕重。美國曾是汽車工業的發源地,2022年生產了約1000萬輛汽車,福特、通用和克萊斯勒等「底特律三巨頭」是全球汽車業的重要支柱;日本以豐田、本田和日產為代表。這些國家以巨大的生產能力和品牌影響力,長期主導著全球汽車製造業的格局。

2023年至2024年間,中國電動車產業的迅速崛起,對這些傳統汽車巨頭構成了前所未有的挑戰。以銷量為例,2024年,比亞迪單一品牌的新能源汽車銷量達到430萬輛,不僅超過特斯拉,更超過了日本所有新能源汽車的出口總量。同時,大眾集團在中國的市場份額持續下降,2024年在中國的銷量同比下降9.5%,其中大部分損失被中國本土品牌如比亞迪、蔚來和小鵬取代。

不僅在銷量上,中國電動車在技術和成本控制方面的優勢也日益明顯。比亞迪的刀片電池技術不僅提升了安全性,還降低了成本,使得比亞迪的車型在國際市場上具備極高的性價比。相比之下,傳統車企雖加速向電動化轉型,但投資回報緩慢。例如,福特計劃到2026年電動車年產量達到200萬輛,但2024年的Mustang Mach-E在中國市場的銷量僅為不到5000輛,遠不及預期。

此外,中國在全球市場的滲透也進一步加劇了競爭壓力。2024年,中國對歐洲的電動車出口同比增長超過50%,直接威脅到歐洲本土品牌的生存。例如,特斯拉在德國柏林的工廠遭遇比亞迪的強勢競爭,而雷諾和標致雪鐵龍等法國品牌則面臨市場份額進一步縮小的困境。

中國電動車的崛起:一個中國模式

要瞭解為什麼中國電動汽車產業的崛起那麼的迅速,那麼的兇猛,橫掃全球, 我們可以細心研究比亞迪的崛起.

比亞迪的成功,深刻體現了中國政府政策扶持和龐大市場優勢的結合,這兩大因素為其在新能源汽車領域的迅速崛起奠定了堅實基礎。

在政策方面,中國政府將新能源汽車產業列為戰略性新興產業,出台了一系列支持措施,包括財政補貼、研發支持和基礎設施建設。比亞迪作為行業領軍企業,直接受益於這些政策。例如,針對購車者和生產商的財政補貼,大幅降低了新能源汽車的購買門檻,刺激了市場需求。僅在2023年,政府在該領域的補貼就高達452億人民幣,為比亞迪等企業的市場拓展提供了穩定的基礎。

研發支持也是比亞迪技術創新的重要來源。中國的國家重點研發計劃針對新能源汽車的核心技術進行資金和技術支持,使比亞迪能夠快速突破刀片電池等關鍵技術瓶頸,提升其市場競爭力。同時,政府在充電樁等基礎設施建設方面的大力推動,也為新能源汽車的普及提供了有力保障。截至2024年,中國已建成超過600萬個充電樁,為比亞迪的用戶提供了便利的配套設施,進一步提升了市場接受度。

除了政策扶持,中國龐大的市場優勢也是比亞迪成功的關鍵因素之一。中國作為全球最大的汽車市場,擁有巨大的消費潛力,2023年新能源汽車市場規模達到3055.7億美元,為比亞迪提供了廣闊的發展空間。此外,中國市場的多樣性從低端到高端、從個人用戶到公共交通,允許比亞迪針對不同需求開發多元化產品線,例如經濟型電動車與高端新能源車型並存。

更重要的是,中國消費者對新技術的接受度高,使比亞迪能夠快速推廣新產品和技術。同時,中國完整的汽車產業鏈進一步提供了成本和效率優勢,從原材料供應到最終產品裝配,均能在國內完成,降低了生產成本並縮短了上市時間。

在這樣的環境下,比亞迪等企業就這樣迅速崛起,成為全球領先的電動汽車品牌。2024年,比亞迪銷售了430萬輛新能源汽車。

中國模式的廣泛應用

比亞迪的成功模式是一個典型的「中國模式」,這種模式將政府政策支持、龐大的內需市場和完整的產業鏈相結合,為企業提供了快速崛起的良好條件。這種模式的核心在於政策的主導性和市場的推動力,並且具有高度的可複製性,可以延展到其他新興產業。

首先,中國模式的核心特徵是政府的強力扶持。政府通過財政補貼、研發資金和基礎設施建設為企業提供了穩定的發展環境和充足的資金支持。例如,針對新能源汽車的購車補貼直接刺激了市場需求,而針對核心技術的研發支持則加速了技術創新。這種以政策驅動產業發展的模式,不僅限於新能源汽車領域,也已經成功複製到其他領域,如半導體、人工智能和新能源產業。以半導體行業為例,中國同樣通過政府補貼和政策引導,扶持了一批本地企業,減少對進口芯片的依賴。

其次,中國模式的另一關鍵因素是龐大的內需市場。比亞迪得以迅速崛起的原因之一,是依託於中國全球最大的汽車市場,提供了廣闊的需求基礎。同樣的市場規模優勢也為其他新興產業提供了快速試錯和發展的機會。例如,在智能手機和消費電子領域,中國企業如華為、小米等,正是在龐大的本地市場需求支持下,逐步壯大並進軍國際市場。

最後,中國模式的成功還依賴於完整的產業鏈和成本優勢。比亞迪能夠在新能源汽車領域迅速突破,很大程度上得益於中國內部完整的供應鏈支持,從電池原材料到整車製造均可以在本地完成,降低了生產成本並提高了效率。這種基於產業鏈整合的模式,也被複製到太陽能、風電等新能源產業,以及電商和物流行業,幫助中國企業在全球競爭中佔據優勢。

中國模式不僅限於電動車:其他產業的威脅

中國的電動汽車產業迅速崛起,體現了獨特的“中國模式”,這一模式不僅限於電動汽車領域,還在其他高科技產業中展現出強大的影響力。

技術創新

在人工智能領域,中國的投資和發展速度令人矚目。根據《中國新一代人工智能科技產業發展報告2023》,截至2022年,中國共有2200家人工智能骨幹企業。2022年,中國人工智能產業規模達到5080億元,同比增長18%。初步統計,2023年規模達到5784億元,增速放緩至13.9%。在半導體行業,中國政府積極尋求重塑國內半導體市場,扶持本地企業發展成為國家龍頭企業。麥肯錫的報告指出,中國在半導體領域的投資和政策支持,旨在減少對進口芯片的依賴,提升自主創新能力。

全球市場競爭

中國模式在全球市場中展現出強大的競爭力。在人工智能、半導體、新能源等領域的快速發展,使中國企業在國際市場上佔據先機。例如,中國的人工智能企業在智慧城市、智能製造等應用領域取得顯著成果,推動相關技術和產品出口,增強了全球影響力。這種模式的成功,引發了其他國家對自身產業競爭力的深思。

總之,中國模式通過在技術創新、全球市場競爭和全球影響力等方面的表現,展示了其在多個新興產業中的適用性。這種模式的推廣,可能對全球各行業產生深遠影響,值得我們深入研究和思考,那些海外產業在未來幾年有可能受到威脅,我們應該盡量避免在相關領域作長線投資。

|