新淘金潮 🤖人形機器人?

14.03.2025

【5分鐘閱讀】

你可曾想過,機械人不再是工廠中那些笨重的裝置,而是能夠跑跳、甚至幫你煮食的「新朋友」?

人形機械人這一概念,已不再是科幻小說的虛構,而是真實上演的現實。美國的Atlas與Figure AI,靈活得如同運動員,已進駐寶馬工廠參與生產;中國的G1,雖身形小巧,卻能翻鍋炒菜,價格僅人民幣9.9萬元起,比一輛汽車還要划算!這些機械人彷彿從電影中走出來,讓人感覺未來近在咫尺。

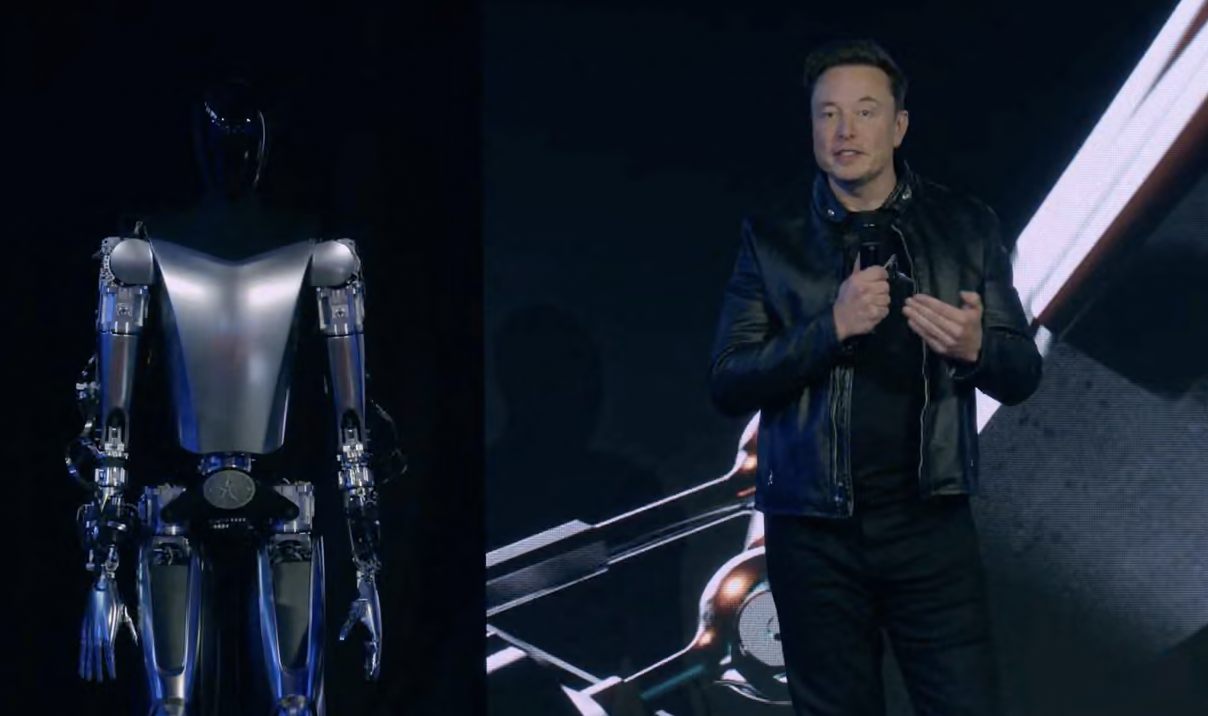

這股「淘金潮」不僅改變生活,更可能是下一個投資機遇。專家預測,全球人形機械人市場將於十年內激增至數百億美元以上,中國市場至2035年更將達到3000億人民幣。馬斯克甚至預言,未來機械人數量將超越人類!它們能做什麼?陪伴長者聊天、搬運倉庫貨物,甚至參與救災,應用範圍廣得超乎想像。然而,過去這些技術為何難以實現?如今又有何突破?

歷史告訴我們,每一次科技革命都是財富的起點。互聯網孕育了Google,智能手機成就了Apple,人形機械人會否成為下一個風口?其產業鏈涵蓋核心零部件、整機製造與AI軟件,每個環節皆有機會,但哪些最具潛力?投資機遇雖多,風險又如何規避?

詳細分析,請繼續觀看Pro 版

【15分鐘閱讀】

你有沒有想過,機械人不再只是工廠裡那些笨重的機器,而是能跑能跳、甚至幫你開核桃的「新朋友」?這不再是科幻電影裡的幻想,而是正在我們眼前發生的現實。人形機械人正以驚人的速度走進我們的生活,像一股淘金熱潮,帶來無限可能與投資機會。

美國波士頓動力公司(Boston Dynamics)的Atlas全電動機械人,動作靈活得像個運動員,能翻滾、跳躍,展示出超乎想像的協調性。

另一邊,Figure AI推出的人形機械人,手指靈巧得幾乎跟人一樣,還能即時對話、執行任務,這背後得益於與ChatGPT母公司OpenAI的合作。如今,它們已經進駐寶馬工廠,跟工人一起組裝汽車,成為生產線上的新成員。

中國也不甘示弱,宇樹科技(Unitree)的G1人形機械人,像個「萬能小幫手」。它身高不過1.2米,體重35公斤,雖然不算高大,但靈活得像只小猴子,能跑步、跳躍!它的三指機械手能拿起鍋鏟,顛鍋熱菜,雖然還做不了滿漢全席,但幫你煮個泡麵、熱個飯絕對沒問題。電池續航約2小時,夠你使喚它幹點家務,價格更是親民,人民幣9.9萬元起,比買輛小車還划算。這些人形機械人就像從電影屏幕跳出來,飛快融入我們的生活。

這一切都在告訴我們:人形機械人不再是遙不可及的夢想,而是正加速成為現實。它們的出現,可能在未來幾年掀起一場席捲各行各業的變革,就像當年的互聯網和智能手機一樣,改變我們的生活方式,甚至重塑經濟格局。

回顧歷史,每一次科技革命都帶來巨大的財富機遇。二十多年前,互聯網浪潮讓谷歌、亞馬遜崛起;十幾年前,智能手機普及造就了蘋果、小米的輝煌。這些革命的核心在於,它們不僅是技術進步,更是對經濟結構、生產方式和市場需求的徹底重塑,催生新產業、新商業模式和新市場。如今,人工智能與人形機械人結合,正掀起新一輪浪潮。我們不能只是旁觀,而是要深入了解這場變革的脈動,找到風口,抓住機會。這篇文章將帶你看看人形機械人產業的未來潛力,以及其中蘊藏的投資可能性。

人形機械人的潛力有多大?

人形機械人為什麼這麼受矚目?答案在於它們的潛力。根據Market.us的預測,全球人形機械人市場規模將從2023年的14.9億美元增長到2033年的291.2億美元,年增長率超過60%,這數字聽起來就夠震撼。輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳說,未來2到3年,這項技術會有明顯突破,他認為未來的實體人工智能將以機械人形態出現。特斯拉的馬斯克更誇張,他預言到2040年,全球會有至少100億台人形機械人,數量超過人類人口。這聽起來像科幻,但從現在的發展速度看,未必不可能。

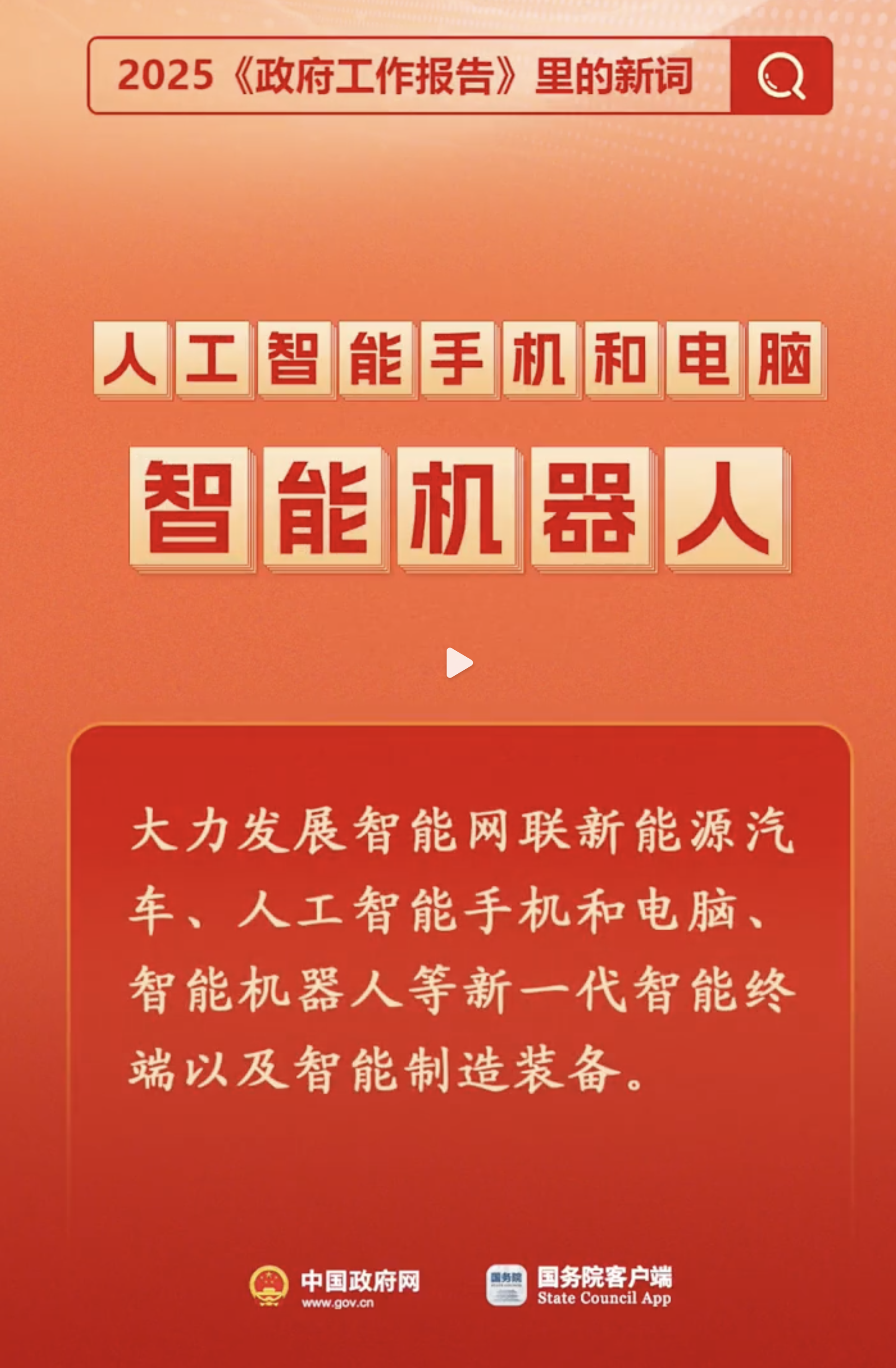

中國也在全力推動這場變革。2023年,工信部等部門發布了《人形機器人創新發展指導意見》,定下目標:到2025年(今年)初步建成創新體系,到2027年綜合實力達到世界先進水平,成為經濟增長的新引擎。如今,這個體系已見雛形,今年「智能機器人」首次寫進《政府工作報告》,提到「具身智能」和「智能機器人」,顯示國家已將這產業提升到戰略高度。根據《人形機器人產業研究報告》,中國市場規模將從2024年的30億人民幣增長到2035年的3000億人民幣,增長勢頭驚人。

從醫療到娛樂,它們無處不在

人形機械人之所以讓人興奮,不只是因為技術炫酷,更在於它們能幹的事實在太多了。憑藉類人的外形和越來越聰明的AI,它們能深入我們的生活與工作,解決現實問題。試想這些場景:

醫療護理與老人陪伴,可能是最貼近生活的應用。家裡有長輩需要照顧,請看護費用高又難找,家人忙起來也顧不過來。這時,1X Technologies的EVE機械人就像個「機械小天使」。它能提醒長輩吃藥,說句「爺爺,藥時間到啦」,還會陪聊、放歌,甚至講個冷笑話:「我為啥不生病?因為我是鐵打的!」想像它像個「機械孫子」,哄長輩開心,家人壓力也能小點。隨著人口老齡化加劇,這種需求只會越來越大。

物流配送與倉儲是另一個大舞台。勞動力短缺讓倉庫運作越來越吃力,人形機械人正好派上用場。Agility Robotics的Digit就像「倉庫小飛俠」,腿腳快如風,能搬箱子、管理貨架,包裹眨眼就到手。它不僅省成本,還提速度,解決了「等包裹等到崩潰」的痛點。這種機械人已經在亞馬遜倉庫試點,效果顯著。

酒店服務與客戶服務也很有潛力。人形機械人能當迎賓員、回答問題,甚至送餐到房間,提升效率和體驗。1X Technologies的EVE已經在美國與ADT Commercial合作,應用於巡邏安保,未來擴展到服務場景完全可行。

家庭助理更是讓人期待。忙碌一天回家,還要做家務,小孩又鬧得不行,累到想哭。未來,家庭助理機械人能救場:吸塵、洗碗、陪小孩玩捉迷藏。你喊一聲「泡杯茶」,它就去忙,邊吸塵邊哼歌:「我是快樂小助手~」它解放你的雙手,解決「沒時間休息」的煩惱,簡直是現代生活的救星。最重要的是,它任勞任怨,廿四小時on call,絕不會發脾氣。

工業製造也不例外。工廠裡工人熬夜效率低,還可能有危險。特斯拉的Optimus就像個「鐵人勞模」,能焊接、扛重物,24小時不停歇。它減少風險、省下成本,解決了「人工貴又危險」的難題。

還有高風險環境作業,比如搜救、災害應對或核環境清理,人形機械人能代替人類上場,降低傷亡風險。Kepler的K2就專為戶外和高危操作設計,應用前景廣闊。

教育與娛樂也很有趣。小孩上課分心,遊樂園遊戲無聊,機械人可以當「互動老師」,教英文喊「Sing ABC!」,講故事,還帶你跳舞,輸了就說:「下次贏我啊!」課堂變得歡樂,解決了「枯燥」的痛點。

過去的瓶頸與人工智能的解鎖

過去,人形機械人要商用,技術、成本和應用場景這三座大山擋在前面,讓它們看起來更像是昂貴的玩具,而非實用工具。

首先是技術限制。動力系統、電池續航和AI能力都不夠強。比如早期的Atlas,雖然能跳能翻,但耗電量驚人,電池只能撐幾十分鐘,還只能在實驗室裡表演,出不了門。Honda的ASIMO也一樣,能走路倒水,但碰到複雜環境就Hang機,無法自主決策,更別提應對突發情況。當時的AI也只會簡單指令,沒法深度學習,靈活性差得遠。

其次是成本高得嚇人。ASIMO的開發成本據說高達數億美元,每台原型機造價數百萬,還得靠專業團隊維護,一般企業哪承受得起?就連簡單點的機器人,比如iRobot的早期原型,單機也要幾十萬美元,功能卻有限,投資回報慢得讓人放棄。

最後是應用場景不足。當時的人形機械人很難取代人類或傳統設備。比如製造業裡,機械手臂已經能高效完成重複任務,人形機械人卻笨拙又慢;在物流倉庫,它們甚至連自主導航都做不到,更別提搬貨。企業看不出價值,市場需求不明顯,投資風險太大。

但這兩年,人工智能(AI)的爆發徹底改變了局面。它就像一把鑰匙,解鎖了這些難題,讓人形機械人從夢想變成現實,進步快得讓人咋舌。

首先,AI突破了技術瓶頸。深度學習和計算機視覺讓機械人能看懂環境,比如Digit現在能在亞馬遜倉庫自己導航,認出空箱並搬運,ASIMO當年連障礙物都搞不定。自然語言處理(NLP)也突飛猛進,EVE能跟老人自然聊天,還能根據語氣調整回應,解決了醫療場景的互動需求。強化學習更厲害,Optimus能在工廠自學焊接路徑,不用預設程序,效率直逼人類。這些AI能力讓機械人從實驗室花瓶變成實用工具。

其次,AI大幅降低了成本。Digit的AI系統優化能耗,續航從幾十分鐘延長到幾小時,還能自己診斷問題,維護費也降了。規模效應也開始顯現,Agility Robotics計劃年產萬台,成本有望壓到幾萬美元,對比ASIMO的數百萬,性價比飛升。Tesla的Optimus也靠AI模擬壓低開發成本,量產後單價可能只要2萬美元,企業回報期短得多,商業化終於可行。

最後,AI拓展了應用場景,讓需求暴漲。物流上,Digit搬貨效率超人工;製造業裡,Optimus能24小時干活,取代危險崗位;醫療中,EVE陪護老人、送藥,減輕人力壓力。亞馬遜、Tesla的試點證明,AI讓機械人能勝任真實任務,量產已經不遠。

投資機會在哪裡?

這場淘金潮的產業鏈很長,投資機會也多,從核心零部件到整機製造,再到AI軟件,每個環節都值得一看。

核心零部件:穩健的基石

人形機械人要動得好,離不開減速器、伺服電機、傳感器和電池,這些佔成本70%以上,技術壁壘高,收益穩定。減速器是關節的「心臟」,日本Harmonic Drive和Nabtesco長期壟斷,但中國的綠的諧波(Green’s Harmonic)已經追上,成本更低,國產替代空間大。伺服電機和控制器決定動作精度,匯川技術(Inovance)靠工業自動化經驗開始切入。傳感器是「感官」,柯力傳感(Keli Sensing)在力矩傳感器上進步明顯,寧德時代(CATL)也在研究專用電池。這些企業風險低,能隨下游增長間接受益,但技術迭代快,投資得看研發實力。

整機製造:成長的明星

整機製造最吸睛,直接把零部件和軟件整合成產品,面向市場。特斯拉的Optimus計劃2025年量產,成本壓到2萬美元以下,靠品牌和技術可能顛覆市場。Agility Robotics的Digit專攻物流,年產萬台在望。Figure AI剛募資15億美元,估值395億美元,瞄準通用型機械人。中國的優必選(UBTECH)在教育和服務領域起步,鴻海(Foxconn)也靠代工經驗布局。整機企業成長性強,但量產進度和競爭格局有風險,挑龍頭最穩。

AI軟件:聰明的靈魂

AI軟件是靈魂,決定機械人有多聰明。輝達的GR00T平台整合GPU和機器學習,支持實時視覺與語言處理,已被多家廠商採用。Google的DeepMind用強化學習優化行為,百度靠Apollo經驗探索合作。新創企業像xAI和Covariant也在崛起。AI軟件毛利高、應用廣,但競爭激烈,投資要看生態和客戶黏性。

淘金熱中的理性選擇

把人形機械人看成一場淘金潮,機會從零部件到應用無處不在。初期,零部件企業先賺錢;後期,應用場景爆發。但風險也明顯,技術不確定性、落地難度和競爭加劇都可能影響回報。投資得理性,選技術強、能把想法變現的企業。過去我常提醒,科技板塊波動大,特別在中國市場,配置比例要控制好。

關鍵是提前看懂產業脈動,等市場波動時,就能抓住大機會。你準備好迎接這場淘金熱了嗎?

| * 以上圖片均來自互聯網的公開來源 |

|

|