中國2025年🇨🇳這6位是大贏家?

11.03.2025

【5分鐘閱讀】

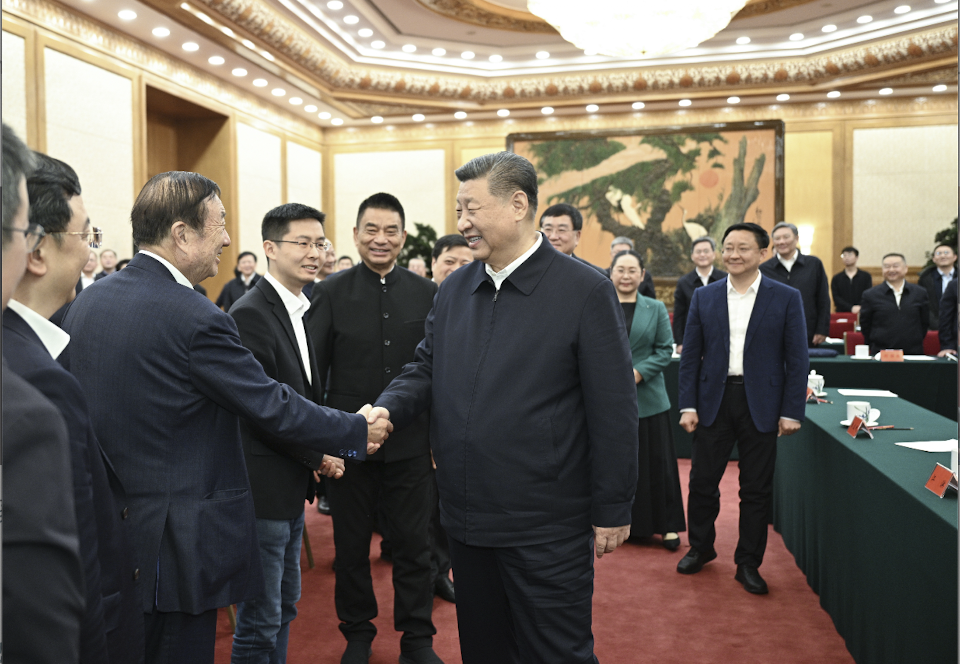

美國關稅戰火燒得正旺,2025年的中國市場卻危機與機遇交織,誰能脫穎而出?就在上個月,習近平親自坐鎮的民營企業座談會上,六位企業家閃亮登場,他們的發言不僅震動業界,更隱隱揭示中國經濟未來的風向。這場關稅戰中,勝者究竟是誰?答案或許就藏在這六個人的故事裡。

六位領軍者的逆襲之道

2025年2月17日,北京,民營企業座談會上,任正非(華為)、王傳福(比亞迪)、雷軍(小米)、劉永好(新希望)、虞仁榮(韋爾半導體)、王興興(宇樹科技)成為焦點。他們的企業橫跨科技、新能源、消費電子與農業,代表中國民營經濟的硬核實力。

華為靠5G和AI技術屹立全球,比亞迪的新能源車開進世界,小米的智能生態圈席捲市場,新希望搭上農業現代化快車,韋爾半導體撐起芯片國產化,宇樹科技則瞄準機器人未來。這些企業何以在關稅重壓下逆勢而上?答案很簡單:創新與市場洞察。數據亮眼——華為產品銷往170多國,小米覆蓋100多個市場,比亞迪電動車全球開花。它們不僅穩住內需,還借「一帶一路」拓寬版圖,硬生生把美國的壓力化為跳板。

政策加持:穩中求進的秘密武器

3月5日,李強的政府工作報告為經濟定調:5%增長目標、4%赤字率、1.3萬億特別國債,外加3000億以舊換新計劃。這些數字不只是口號,而是實打實的支撐。關稅若升至50%,GDP或下滑0.25至2個百分點,但基建投資和消費刺激能拉回1.5至2個百分點增長。這六家企業恰好踩中政策節拍:華為與韋爾半導體衝刺科技自立,比亞迪領跑綠色轉型,小米玩轉數字經濟,宇樹科技開拓前沿,新希望深耕鄉村振興。政策與企業共振,穩住陣腳的同時,還埋下轉型的種子。

引人深思的問題:勝利背後的真相是什麼?

這些企業看似光芒萬丈,但它們如何在內外雙重壓力下找到平衡?政策紅利能持續多久?全球競爭加劇,它們的技術優勢還能守住多久?這六位贏家真是2025年的終極答案,還是更大格局中的一塊拼圖?

想知道他們成功的核心邏輯、政策背後的深意,以及你該如何借勢布局?

詳細分析,請繼續觀看Pro 版

【15分鐘閱讀】

美國關稅戰炮火未熄,2025年誰主中國市場沉浮?

當美國關稅壁壘高懸,中國經濟卻在政策紅利與市場機遇的雙重助力下,悄然孕育新一輪變革。

2025年2月17日,習近平親自主持的民營企業座談會上,六位企業家驚艷亮相。他們的發言不僅點燃業界熱烈討論,更預示了中國在全球風雲變幻中的突圍之路。上週我曾提出「美國關稅戰中誰是中方贏家」的懸念,如今答案逐漸明朗——從科技巨頭到新能源先驅,這六位領軍人物正帶領企業乘風破浪,成為2025年中國市場的焦點。

他們是如何在危機中逆勢而上,又如何與國家政策同頻共振,開啟中國經濟的新篇章?

六位企業家:2025年的領跑者?

在當日的民營企業座談會上,六位企業家——任正非(華為)、王傳福(比亞迪)、雷軍(小米)、劉永好(新希望)、虞仁榮(韋爾半導體)、王興興(宇樹科技)——相繼發言,引發廣泛關注。這場會議並非僅限於場面話語,他們的發言在一定程度上透露了中國民營經濟未來的發展方向,尤其是在外部壓力下,哪些行業可能脫穎而出。

這六位企業家的企業各具堅實基礎。華為憑藉5G與人工智能的領先技術,在全球通信市場佔有一席之地;比亞迪依托新能源汽車與電池技術的優勢,產品遍及歐美與亞洲市場;小米專注於智能硬件與互聯網生態,消費電子領域持續擴張;新希望深耕農牧業與食品產業,順應農業現代化的政策東風;韋爾半導體致力於芯片設計與製造,成為中國半導體產業的關鍵支柱;宇樹科技則聚焦機器人領域,足式與人形機器人的研發瞄準未來市場需求。這些企業能夠位居前列,仰賴的是技術實力與市場洞察。

創新是它們的生存根本。華為在通信技術與智能應用領域實現突破,比亞迪的新能源解決方案領跑行業,小米通過生態鏈整合提升硬件價值,宇樹科技則在機器人技術上探索未來潛力。這些成果不僅在國內具有應用價值,放眼國際亦具競爭力,助力它們穩固本土市場的同時向外拓展。數據顯示:華為產品銷往170多個國家,小米設備覆蓋100多個市場,比亞迪的電動車在世界各地贏得口碑,新希望的農產品也在國際貿易中佔據份額。這種全球化布局,使它們在面對美國加徵關稅時不至過於被動,內需市場與「一帶一路」沿線成為重要緩衝。

從行業覆蓋看,這六家企業橫跨高科技、製造業、新能源與農業,堪稱中國民營經濟的縮影,也屬於典範。關稅戰雖激烈,政策支持卻為其提供了更大發展空間。2025年的市場焦點落在這些企業身上並非偶然——它們擁有技術優勢、市場基礎,並與政策方向高度契合。當然,未來發展仍取決於自身實力與策略。

政策風向:2025年政府工作報告與座談會一致

2025年3月5日,國務院總理李強發布政府工作報告,為中國經濟勾勒出一幅路線圖。該報告與2月17日民營企業座談會六位發言企業家所身處的行業相符。報告將GDP增長目標設為5%左右,財政赤字率提升至4%,並計劃發行1.3萬億元的特別國債,資金主要投向基礎設施建設與消費品以舊換新。政府還推出3000億元以舊換新計劃,推動數字化、綠色化、智能化產品消費,並調整假期安排以促進文化旅遊等產業發展。與2024年相比,赤字率從3%升至4%,特別國債規模亦有所增加,顯示中央決心抵禦外部壓力。

特朗普或將對華關稅提升至50%甚至更高,此舉確實構成挑戰。最壞情況下,經濟增長可能下滑2個百分點;即使影響較輕,亦有0.25-0.5個百分點的損失。然而,政府工作報告的政策組合似乎已提前布局應對。3000億元以舊換新計劃可拉動GDP增長0.5至1個百分點,1.3萬億元基建投資通過乘數效應可貢獻1.5至2個百分點。此外,科技自立政策聚焦人工智能、大數據與新能源等新興產業,創造新的增長空間。出口壓力也不完全依賴美國市場,「一帶一路」與歐洲、亞洲市場的分擔降低了依賴度。

這些政策與座談會上六位企業家的產業高度契合。華為與韋爾半導體推動技術自主,比亞迪深耕新能源,小米構築數字經濟生態,宇樹科技探索機器人前沿,新希望則在鄉村振興中找準農業定位,皆能搭上政策順風車。政府還提出改善民企融資、穩定外貿與外資、推進制度開放等舉措,為民營企業注入信心。政策與企業的協同作用,有助於緩解關稅衝擊,5%的增長目標有望實現,同時為產業升級與長期發展奠定基礎。這一策略旨在壓力下尋求平衡,推動轉型而不失穩定。

國家政策支持的宏觀邏輯

全球貿易戰愈演愈烈,內部轉型壓力亦不容小覷,中國政府選擇在多個領域加大投入,包括科技創新與高科技、新能源與綠色轉型、數字經濟與智能化、農業現代化與鄉村振興、民營經濟與融資環境,以及財政刺激與基礎建設。這些領域並非隨意選取,而是經濟增長藍圖中的核心組成部分。

你或許好奇:為何政府如此重視這些領域?它們如何助力經濟穩定?以下從簡單視角剖析其背後邏輯:

科技創新與高科技是未來經濟的引擎 - 政府大力推動此領域,旨在降低對外技術依賴,並在全球競爭中佔據優勢。自主研發的芯片或通信技術可降低企業成本,提升產業鏈效率。經濟學中強調,生產效率提升將帶動整體經濟增長。技術進步使產品更具競爭力,其他行業隨之受益,整體經濟活力得以增強。因此,政府重視科技創新,實為點燃增長的關鍵一步。

新能源與綠色轉型開闢了發展新路徑 - 傳統能源受限且污染嚴重,政府通過補貼與稅收優惠推動太陽能、風能與電動車發展,既保護環境,又挖掘新增長點。經濟學的外部性理論指出,新能源可減輕污染的社會成本,並催生新產業。電動車產業帶動電池技術升級與充電設施擴建,既創造就業,又促進經濟的可持續性。政府的考量是兼顧眼前利益與長遠布局。

數字經濟與智能化猶如經濟運轉的加速器 - 政府投入5G與數據中心建設,旨在利用互聯網與數據提升交易效率與成本效益。經濟學的規模經濟原理表明,平台用戶越多,成本越低,效率越高。例如,電商利用大數據精準營銷,既節省成本又增加收益。對企業而言,市場擴大;對消費者而言,生活更便利。數字經濟還助力中小企業走向國際,擴展經濟版圖。政府看重此領域,因其能放大經濟規模。

農業現代化與鄉村振興構成另一支柱。農村市場潛力巨大,政府通過技術與基礎建設升級農業,旨在增加農民收入。農民收入提高將刺激消費,帶動家電與汽車等行業發展。經濟學的乘數效應顯示,一筆支出可在經濟中多次循環,產生更大價值。縮小城鄉差距可強化內需,政府意在將農村從負擔轉為經濟增長的新動力。

民營經濟與融資環境是激活經濟的關鍵 - 民企靈活創新,是市場主力。政府改善融資渠道與外貿環境,旨在幫助民企獲得資金與穩定發展。經濟學認為,市場機制順暢可優化資源配置。民企融資順利、勇於創新,將創造就業、技術與稅收,直接推動經濟增長。

財政刺激與基礎建設則是經濟的穩定器 - 1.3萬億元特別國債用於修路與高鐵建設,以舊換新計劃促進消費,皆為經濟放緩時的提振手段。經濟學的反週期調節理論指出,外部壓力拖累經濟時,政府可通過支出創造需求。短期內,基建拉動鋼鐵與水泥產業;長遠看,交通改善降低企業成本。此舉旨在穩住當下並兼顧未來。

2025 中國投資的機遇與風險

2025年隨着中國政府全力支持民營經濟,使政策風險持續下降,上市企業的估值有望回升,製造業與服務業中具備質量的企業在融資環境改善下可實現增長,投資者將更關注擁有核心競爭力與市場份額的公司。基礎建設與消費相關板塊受財政刺激推動,工程建設與建材企業從基建投資中受益,以舊換新政策則利好家電與汽車行業,機遇顯而易見,但當中的風險亦不容忽視。

關稅戰升級或政策執行未達預期,可能擾亂市場預期。若全球經濟快速下滑,特朗普對各國加徵更嚴厲關稅,投資者避險情緒或升溫,資金可能流向安全資產,市場波動加劇。若全球經濟減速或陷入衰退,中國出口相關行業或受衝擊,政府或需加大政策力度以穩定經濟,否則增長與轉型目標難以實現。此外,科技與新能源領域競爭加劇可能壓縮中小企業利潤,若國際需求萎縮,國內價格或技術競爭將更激烈。地緣政治緊張局勢或影響外資流入與人民幣匯率穩定,資本外流風險可能上升,內需與出口表現或面臨雙重壓力。

因此,2025年中國香港股票市場絕不會平穩,波動幅度一如既往顯著。投資者須謹記,中國香港股票投資比例不應超過整體資金的20%-25%。

☢️ 溫馨提示:投資心態的自我監督

另外,值得特別注意的是,若過去兩三週中港股市持續上漲,而您查看股價的頻率較此前平淡市況時增加兩倍以上——例如原本每日查看一次,如今平均每日查看三次——請務必審視您的投資比例。

您的貪婪與恐懼情緒可能正在滋長,逐步埋下損害財富的隱患,或重蹈過去的錯誤。您並非專業交易員,若注意力被每日行情牽引,投資判斷易受影響。若不及時調整,90%以上的可能性是,投資收益僅為短暫過程,最終結算可能一無所獲,甚至蒙受重大虧損,浪費寶貴時間。務必謹慎!

| * 以上圖片均來自互聯網的公開來源 |

|

|