全球危機🔥 「絞肉機」啟動

04.04.2025

【5分鐘閱讀】

特朗普揮起關稅大棒,全球經濟正面臨巨震。貿易戰的「絞肉機」已轟然開動?

2024年12月13日,我在「美股凶險」一文中發出警告。當時市場數據亮麗,投資者一片樂觀,標普500在6100點,但危機的氣息已悄然浮現。特朗普當時說明政策會轉向,而高關稅如同一堵牆,可能推高通脹或引發衰退。無論最終實行與否,市場一般會將此定價。然而,當時市場卻當特朗普「吹水」,股市異常平靜,VIX指數長期低於13%,與潛在風險脫節。而美國4.5%高利率則像一顆「定時炸彈」,歷史證明,它總在關鍵時刻放大危機。

僅三個月,2025年美股就露出真面目。標普500跌超11%,納斯達克更慘,跌超14%,英偉達從高點暴跌35%,Tesla更暴跌了50%。

特朗普的關稅牌並非簡單衝動。美元已貶值8%、油價下跌18%、企業開始回流美國——這是他佈下的局。他喊著「美國優先」,卻讓中國、歐盟、墨西哥、越南等經濟體瑟瑟發抖。60%關稅一出,全球貿易會否成為「絞肉機」的祭品?美國打噴嚏,世界感冒,包括香港,這句老話還靈驗嗎?

真正的風暴眼,不在美國,而在那些一直依賴美國市場的國家。2025-2026年,金融市場將劇烈震盪。危機中藏著財富重分配的機會,但你的資產準備好了嗎?這場風暴人人躲不掉,至於您能否在風暴中勝出,就看您敢不敢直面真相!

詳細分析,請繼續觀看Pro 版

【15分鐘閱讀】

特朗普猛揮關稅大棒,全球經濟瞬間風雨欲來——貿易‘絞肉機’轟然啓動,危機近在咫尺?

⬆️4月2日特朗普宣布對多國徵收入口關稅,做到人人有份,永不落空。

長期關注我的朋友或許還記得,在2021年11月投資週期「夏天」已連續維持了約20個月,當時美股S&P500上漲了+118%,納斯達克指數上漲了約+140%,我在YouTube頻道短片中明確指出美股市場出現了巨大風險 ,首次以“美股凶險”為題,警告切勿聽從當時很多經紀人推介借平錢買美股。

隨後,美股在2022年初,步入了投資週期的「秋天」,S&P500指數急跌25%,納斯達克指數下跌30%以上,而美國國庫債券價格出現40年來最差的表現,現金和大宗商品(能源)回報跑贏幾條街。

2022年底至2023年初,市場迎來了投資週期「春天」,我亦隨之恢復了對美股的信心。即便在2023年3月矽谷銀行危機爆發,市場風聲鶴唳,普遍擔憂金融危機2.0重演之際,我依然基於對當時出事的規模狀況以及對歷史週期的分析——過去50年中,投資週期「春天/夏天」平均維持週期在18-24個月,幾乎從未試過只有一兩個月貨仔 ——堅定看好美股後市,認為發生系統性危機的機率極低。結果,美股升足26個月達+50%以上。

歷史似乎總在重演。三年後的2024年12月13日,即春天已維持了約26個月,我再次以「美股凶險」為題發出警示。我當時說明了儘管美國公佈的各項金融與經濟數據堪稱亮麗,市場表面上一片祥和,幾乎看不到任何風險信號。然而,用一般常識,已可看到一個巨大的變數已然浮現——特朗普政府即將推行的政策轉向。

第一重警示:被市場忽視的政策風險

當時文章指出,市場似乎完全忽略了一個顯而易見的邏輯:特朗普政府重拾關稅壁壘,意圖大幅提高進口關稅。無論從哪個金融經濟學角度分析,都很難解釋大規模加徵關稅後,經濟如何能避免衰退、通脹如何能不被推高。這兩者中的任何一個發生,或者只是純粹擔心相關的影響,都足以誘發投資周期的改變,然後觸發金融市場的大幅波動。按理說,市場應將此重大風險納入定價,導致波動率上升、估值適度回落。然而,被譽為「恐慌指數」的VIX波動率指數卻異常平靜地維持在13%左右的低位 。這種風險與市場表現的脫節,在我看來是極不合理的,預示著風險回報比已嚴重失衡。這便是我當時分享明確風險管理警告的直接原因。

⬆️美股VIX 在12月中前只有13%,代表市場對前景非常樂觀。

第二重警示:高利率下的潛在危機

另一個角度,我在過去數年的分析中反覆強調,持續加息如同埋下一顆「定時炸彈」。當利率被推升至較高水平,如果經濟體系運轉順暢,或許尚能承受;可一旦經濟遭遇顛簸,高利率環境往往會放大問題,成為危機的催化劑。歷史經驗一再表明,經濟困境往往在高利率時期爆發。我曾解釋,高利率本身並非問題的直接導火索,它更像是一個炸藥包;一日沒有火種,它也不會爆炸;只有當有人點火(某個政治衝突、重大政策變化等)被點燃時,才會引爆。不幸的是,歷史似乎總不缺乏這樣的「點火者」。因此,早在去年九月,我便已分享觀點:當時10年-2年國庫債券息差由負數轉為正數,說若美國在不久的將來步入衰退,我並不會感到意外。(市場九成人與我持相反觀點,他們認為10年與2年美國國庫債券息差由負數轉為正數應該被解讀為正面,我一直認為這是完全錯誤的)

⬆️設計圖片

市場的驗證:遲來的調整

言猶在耳,僅僅過去了三個半月(至2025年3月底/4月初),標普500指數在6100點附近橫盤整理一個多月後,美股市場終於「見真章」。在不到兩個月的時間裡,標普500下跌超過11%,以科技股為主的納斯達克指數跌幅更甚,達到14%。個別前期漲幅巨大的熱門股票,例如英偉達(Nvidia),從高點回撤了驚人的35% ,Tesla更下跌了50%。許多其他科技股也出現了類似的急速下跌,市場情緒迅速降溫。

⬆️美股兩個月內下跌了超過10-11%

數據的預警:洞察先機的羅盤

對於參與我「追夢投資系統」課程的學員而言,市場及週期的轉變絕非突如其來。我們定期(每半月至一個月)追蹤的宏觀及市場數據組合,早在一月中旬(2025年1月)就已開始顯露疲態。到了二月中旬,多個關鍵指標陸續亮起「紅色警報」,部分數據甚至跳過了「黃燈」預警,直接呈現出「紅燈」的急速惡化狀態,顯示出投資週期內在動能出現「誇張失速」,這是過去兩年從沒見過的。

試想,當你認真深入理解每個相關數據背後的經濟金融邏輯,並親眼見證過去幾十年這些數值如何影響週期變化,以及這些變化又如何作用於金融資產時,這一切就會成為你的知識和智慧。在日常系統化監測數據的過程中,若發現多項指標同步指向巨大風險,且找不到明顯誤判的理由,你自然能對市場前景形成清晰判斷。這時,針對個人資產的風險管理和部署調整,就有了自己可靠的判斷依據,這就是真正屬於你的能力。靠自己的能力搵錢,其實正正就是你過去幾十年賴以成功的模式。

投資決策不應是人云亦云,聽到別人喊危險就恐慌性避險,聽到別人喊加倉就盲目追漲。成功的投資和適時的風險規避,終究需要建立在獨立思考和自我求證的基礎之上。因為依賴他人,你不明白背後邏輯依據,你總會在關鍵時刻擔心對方可能出錯;而往往在對方正確時你選擇了觀望,在對方錯誤時你卻可能選擇了跟隨。

解構特朗普的關稅牌:看似瘋狂的佈局?

特朗普政府再次高舉關稅大棒,引發全球震驚。許多評論認為它瘋了,這是「搬起石頭砸自己的腳」,最終會由美國消費者承擔更高的進口商品價格,導致通脹加劇,經濟篤定陷入衰退,是特朗普在「自己推冧自己」。一時間,各國批評聲四起,普遍預計美國將自食其果。

⬆️資料圖片

然而,觀察各國的回應——從最初的驚愕、觀望,到逐漸表態「將會評估」、「保留反擊權利」等等——便能窺見全球格局中的主動與被動:美國是進攻方,其他國家則處於防守、應對甚至無奈的地位。口頭上的強硬警告,往往反襯出實際應對手段的匱乏。

許多人認為特朗普行事瘋狂、難以預測,但我在過去的文章中已多次深度分析他的思維,並提出不同看法。我認為,這種「瘋狂」只是因為大部分人未能看透他深層次的戰略意圖。基於我過去十多年與頂級富豪群體打交道的經驗,我能理解特朗普的行為邏輯——作為一名富豪企業家,他經歷過企業的大起大落,內心渴望重塑美國經濟,使其無堅不摧,這種決心和目標驅使了他的行動。事實上,他的觀點和做法與大多數超級富豪的思維並無二致,只是作為企業家,他的決策方式注定難以被常人理解。例如,特朗普正以驚人的速度——堪比法拉利——雷厲風行地執行他在競選期間闡述的政策目標。

- 引導美元走弱:2025年1月,美元指數從110跌至102,貶值約8%,有利於出口競爭力。

- 大幅壓低石油價格:原油價格從2025年1月的81美元/桶跌至2025年4月的67美元/桶,跌幅18%。

⬆️紐約期油由特朗普一月中上任前一個星期至今兩個月持續下跌

- 對中國商品加徵高額關稅:宣稱“60%”的關稅已由2025年2月開始分階段生效,影響約3700億美元的進口商品。

- 利用關稅收入削減稅負:預計2025財年關稅收入增加約2000億美元,為企業稅率從21%降至15%提供資金。

- 吸引外國企業迴流:已有企業(如台積電)宣布2025年在美新增投資1000億美元建廠。

- 裁減政府冗員:計劃裁減10萬聯邦雇員,預計節省財政支出約300億美元/年。

以上目標,哪有一樣沒有告訴過你?只是沒有人相信他會做而已。在他上任僅約兩個月的時間裡,一切都在極速推進,以快打慢,這顯示出成功企業家的超強魄力。而大幅提高關稅,正是迫使外國企業將生產線遷往美國的核心手段——稅率必須設得足夠高,才能有效改變企業的全球佈局決策。此外,進口關稅能為政府帶來即時現金流收入。雖然短期內可能推高通脹(CPI預計從3%升至4.5%),損害部分消費者利益,但從特朗普政府的角度看,這或許是「除笨有精」的策略:關稅收入有望緩解美國政府債務壓力——截至2025年3月,美國國債總額已達36萬億美元,較2024年初增長8%——其長期收益(產業迴流、稅基擴大、戰略自主)可能遠超短期代價。

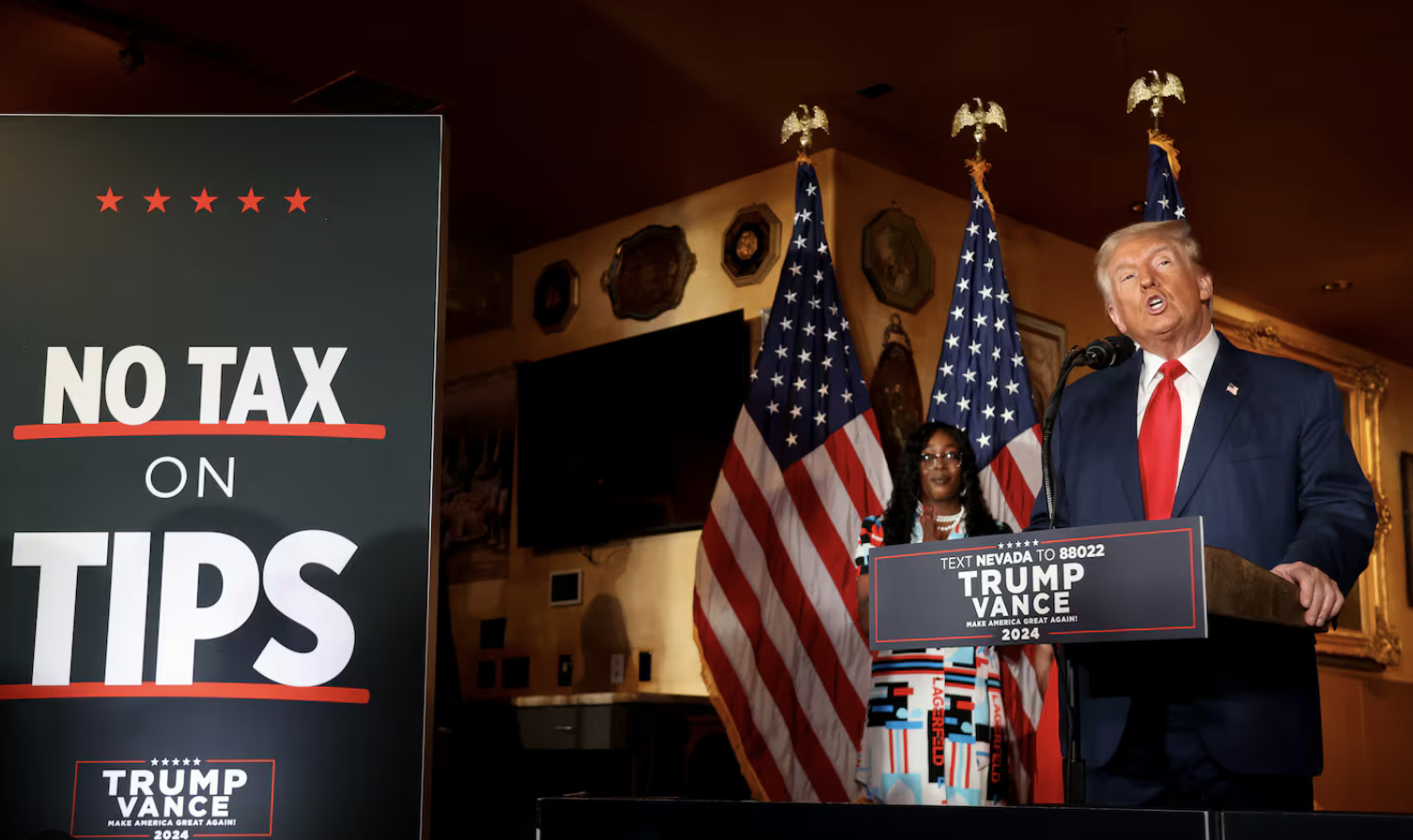

⬆️2024年特朗普出席競選活動承諾減免貼士稅務

儘管短期內民眾可能因物價上漲而不滿,但特朗普還有近四年的任期來爭取「政績」。只要能在任期後半段展現出顯著的經濟成果,他依然有可能在歷史上留下自己的印記,甚至被後人視為扭轉美國乃至世界格局的關鍵人物。

真正的風暴眼:美國之外的世界

由於美國在整個局是話事人,是推手,再加上擁有大量工具,我認為美國自身出現系統性崩潰的風險相對較小。我們真正需要擔憂的,並非美國,而是那些長期嚴重依賴美國這個龐大消費市場的國家,尤其是傳統盟友和新興市場。美國政策的劇變,極有可能動搖這些經濟體的穩定性,引發一場美國之外的重大危機。

世人似乎已經淡忘了那個經典的論斷:美國打個噴嚏,全球可能隨之感冒;但反過來,全球多數國家即便身患重病,美國經濟卻往往能保持相對獨立的運行,甚至「歌舞昇平」。歷史上,從亞洲金融風暴到2008年全球金融海嘯,危機的源頭或傳導機制雖有不同,但美國市場的巨大影響力和相對的抗風險能力屢次得到印證。

全球貿易的「絞肉機」即將啟動

中國、越南、泰國、印度、墨西哥乃至歐盟各國,這些經濟體的出口命脈在很大程度上繫於美國市場的高額利潤空間。然而,如今美國突然祭出近乎「腰斬」式的高額關稅——平均關稅可能從低個位數飆升至30%、40%,甚至60%——讓許多企業的利潤瞬間被成本增幅吞噬。我不禁想問:一旦這些企業失去美國這個「金主」市場,它們的產品將何去何從?

美國作為全球最大的消費市場,長期以來為各國出口經濟提供了穩定需求和高利潤回報。不同國家對美國市場的依賴程度各異,但衝擊的嚴重性卻如出一轍:

- 墨西哥:2023年總出口額約5800億美元,對美出口占比80%,即4640億美元,主要包括汽車、電子產品和農產品。若關稅達30%,成本增加約1000億美元,幾乎動搖其出口經濟的根基。墨西哥因地理優勢和北美自由貿易協定(USMCA)與美國深度綁定,這種依賴使其格外脆弱。

- 歐盟:2023年對美出口6200億美元,占總出口額(2.3萬億美元)的27%。其中,德國出口1800億美元(汽車、機械為主),法國600億美元(奢侈品、航空產品),意大利500億美元(機械、時尚產品)。若加徵30%關稅,成本增加約1860億美元,對歐盟經濟穩定性構成威脅。

- 中國:如前所述,對美出口5000億美元,占總出口16%。60%關稅帶來的3000億美元成本增幅,將重創其電子和消費品產業。

- 越南:2023年總出口額3700億美元,對美出口占30%,即1100億美元,以紡織品、鞋類和電子產品為主。關稅若達50%,成本增加可達500億美元,對其經濟是沉重一擊。

- 印度:2023年總出口額4500億美元,對美出口占18%,即810億美元,涵蓋紡織品、醫藥和IT產品。30%關稅將增加300億美元成本,影響不容小覷。

- 泰國:2023年總出口額2900億美元,對美出口占15%,即435億美元,包括汽車零部件和農產品。40%關稅將增加200億美元成本,迫使企業另尋出路。

這些數據揭示了一個事實:墨西哥對美依賴最高(80%),歐盟和中國金額最大(6200億和5000億美元),而越南、印度、泰國雖占比稍低,但失去美國市場的利潤空間同樣致命。一旦美國市場因高關稅「關門」,這些經濟體將無一倖免地面臨巨大壓力。

⬆️ 資料圖片

連鎖反應:從傾銷到危機的殘酷景象

這不是單一國家的困境,而是眾多出口導向型經濟體同時陷入的危機。它們必須為產品尋找新買家,初期或許能勉強維持,轉向替代市場;但幾個月後,隨著庫存積壓、訂單枯竭,恐慌情緒將迅速蔓延。接下來,可能上演以下慘烈場景:

- 降價傾銷:賠本也要賣

企業為了收回部分成本,不惜以低於成本的價格拋售產品。例如,越南的運動鞋原本成本50美元一雙,賣到美國60美元,賺10美元利潤。關稅後價格變成96美元,美國零售商不再進貨,廠商只好轉向歐洲或澳洲市場。但這些市場已被耐克、阿迪達斯占據,越南廠商只能將價格降到45美元,低於成本,只求工廠不關門。這就像你做手作蛋糕,賣不出去就低價丟給鄰居,總比全扔掉好。這種傾銷短期內能救急,但賠本生意無法長久,還會拖累其他國家的同類產品價格,形成惡性循環。

- 惡性競爭:價格戰下的兩敗俱傷

為搶奪有限的非美市場,各國將爆發激烈價格戰,原本的比較優勢可能被「不計成本、只求生存」的拋售淹沒。例如,中國鋼鐵原本賣到美國每噸500美元,關稅後轉向東南亞市場。泰國鋼鐵廠為保住當地客戶,從480美元降到450美元,中國再降到430美元,泰國又降到400美元。最後雙方都賠本,只為保住市場份額。這就像兩個賣雞腿便當的小販,為了搶客從20元降到15元,再到10元,最後連雞腿成本都蓋不住。這種競爭讓產業鏈上的每個環節受傷——工人被裁員、供應商無單可接、小企業直接倒閉,宛如一場「比誰先撐不住」的遊戲,沒人是贏家。

- 企業倒閉潮:連鎖崩潰的開始

大量企業若無法找到新出路或承受長期虧損,將被迫倒閉,引發失業、壞賬等連鎖反應。中小企業倒閉率可能從5%激增至15%,失業率上升2-3個百分點,經濟穩定性岌岌可危。

因此表面看來,未來半年到一年,全球貿易將淪為一場殘酷的「廝殺」,哀鴻遍野。這場由美國政策引爆的、美國之外的金融與經濟危機,已然處於一觸即發的邊緣。

⬆️ 資料圖片

危機立即爆發?不一定。

當然以上是最差的情況,實際理應未必如此恐怖,因還有一重大變數。

特朗普目前提出的進口關稅是屬於開天殺價的水平,這是談判的起點,而最終結果通常會向下調整。例如,對中國的稅率目前已接近他競選時令海外震驚的67%,而歐盟及其他國家的稅率也已高到幾乎無法進口的地步。這些稅率足以將這些國家的經濟推向急速衰退,並在談判桌上產生強大的威懾效果。因此,許多國家目前相信正積極與美國展開談判,最終很可能會放寬對美國進口產品的關稅,以期暫時避免致命的經濟打擊。

對於特朗普而言,即便他的目標是打造一個高消費、高價值的超級內需市場,也無需在短短一個月內將關稅從零激增至40%或50%。要吸引企業將生產線轉移到美國,他完全可以利用時間表和預期來實現這一目標。例如,可以設定一個漸進的關稅計劃,例如對越南這樣的國家實施特惠稅率——今年僅徵收10%而非40%,但同時預告一年後將恢復至更高水平。鑑於如今眾人已清楚特朗普並非空口說白話,在條件允許的情況下,企業很可能會選擇遷移至美國生產。這樣的策略不僅能達成特朗普的目標,還能有效避免進口通脹急劇上升的風險。

危中有機,未雨綢繆

正如我之前多次強調的,2025-2026年會出現投資重大機遇。我們必須要做好準備,金融市場絕對不會等待經濟從衰退中恢復增長才正式恢復上升趨勢,它也不會恢復上升趨勢的時候打電話通知你,特別是弱勢周期一般維持較短,因此需要有自己的一套來作出客觀的判斷。

無論如何,對於毫無準備的投資者而言,當前的市場環境無疑是極具挑戰的,甚至可能意味著被動「挨打」。然而,對於那些早已洞察風險、做足準備、並擁有清晰應對策略的投資者來說,市場的劇烈波動,肯定會孕育著難得的機遇。危機,往往是財富重新分配的時刻。關鍵在於,你是否能夠看清迷霧,把握時機。

| * 以上圖片均來自互聯網的公開來源 |

|

|